C’est en 1979, l’année de publication de la Condition postmoderne1, qu’est publiée la première histoire de la performance. Depuis quelques années, l’irruption de mouvements contestataires, passablement méprisants à l’égard des circuits institutionnels de l’art contemporain, a trouvé dans la performance comme une revendication. Dans les marges de la musique contemporaine – en particulier des expérimentations minimalistes de John Cage –, la résistance s’organise, de New York à Darmstadt (avec son séminaire des Ferienkurze für neue Musik dirigé par Stockhausen et fréquenté par Ligeti, Bussotti et Boulez). Les installations interactives, les soirées DJ, les concerts Fluxus, les happenings de Brecht, le Living, l’Open, le performance group et autres expressions contrastées initient tant bien que mal les premières études de performance, au demeurant souvent confondues avec le théâtre d’avant-garde. Amalgame légitime. Maciunas, le fondateur de Fluxus en 1962, penchait du côté de l’avant-garde russe du début du siècle et du Bauhaus. D’Artaud. De Duchamp aussi. Et de Dada qui lorgnait du côté du futurisme. Et c’est encore un projet de révolution à l’endroit de la doxa bourgeoise qu’il fomente. Par quoi l’avant-garde rattrape Fluxus. Et le précède. Et lui confère cette histoire qu’il refuse. Et coupe l’herbe sous les pieds à ce projet « n’ayant aucune valeur commerciale ou institutionnelle », dit le Manifeste Fluxus (1965). Et se fait rattraper en fin de course par la modernité. L’avant-garde et la performance, toutes deux associées au mythe de la rupture absolue, à la dramatisation transitoire. Alors qu’elle ne voulait pas faire « événement ». Qui mènera droit au divorce avec Allan Kaprow qui voulait passer à autre chose en initiant les happenings. La différence avec la performance devait s’y faire sur une absence radicale de références culturelles. Dans ces années-là, la performance a au moins le mérite de savoir ce qu’elle ne veut pas : l’objet, l’intention, l’œuvre, l’art, la scène, le marché.

Mais le rêve est de courte durée. Aux expérimentations des années 60 succèdent les formalisations économiques des années 80. Alors que la performance ne pouvait être en principe ni achetée ni vendue, la mise sur le marché devient l’un des paramètres de cette pratique en disjonction. Dans le même temps que le monde de l’art commence à lui reconnaître quelque crédit, son succès croissant auprès du grand public lui ouvre les portes de la pop culture. La performance devient populaire. Sans démentir pour autant son intérêt pour le théâtre expérimental. Exit la performance conceptuelle. Exit aussi la contre-culture syndicaliste des sixties. Sous couvert de concerts pop (The Who, les Rolling Stones, le Velvet Underground, Bowie), de « théâtre vidéo » (John Jesurun), de music-halls (Michael Smith) et de soap-operas, la performance investit le « divertissement d’avant-garde ». Dans les night-clubs de l’East Village, les performers rivalisent avec les stars du disco. C’est que de l’art à l’anti-art post-punk, la performance influence autant la pop culture que celle-ci ne s’inspire d’elle. Signe des temps. En 1981, l’année de la création de MTV, la performeuse new-yorkaise, Laurie Anderson, signe un contrat de six disques avec Warner : la performance entre de plein pied dans la culture du spectacle postmoderne, comme impossible point de suture entre low art et high art, culture populaire et culture des élites. La Passion pop au prix d’une mise sur le marché. Et d’une métamorphose de l’éclectisme en consumérisme. Une façon d’habiter l’image sans s’y arrêter : pragmatique. Une culture du clip que la génération MTV va consacrer. A Joseph Beuys, Chris Burden et Robert Morris succèdent Warhol et Madonna. L’artiste d’avant-garde fait place au performer et le performer à la star. Gilbert & George, Yoko Ono, Orlan, Nam June Paik plutôt que Patterson ou La Monte Young. La performance apprend la leçon du pop art. Et son avant-garde se fait rattraper par le postmoderne.

Toujours dépassée par les événements, l’avant-garde. Il faut dire que le postmoderne érige la performance en slogan parodique : postmoderne recherche performance désespérément. Qui fait de nécessité vertu. Car si la performance est une situation du postmoderne, c’est aussi son moyen. Essentiellement linguistique. Pourvu que la forme fasse son effet, l’art sera le contraire de l’indifférence. Et il sera une part de performance dans toute œuvre d’art.

L’une des vieilleries en usage quant à la description du postmoderne, c’est la métaphore du nuage. On sait à qui on la doit. En 1979, lorsque Lyotard publie la Condition postmoderne, l’objectif est d’interroger « la condition du savoir dans les sociétés les plus développées » en établissant une équivalence entre les sociétés postindustrielles et les cultures de l’âge dit postmoderne. En quête d’une quelconque figuration au secours de sa pragmatique, le philosophe propose « la forme des nuages » comme un exemple de système supposément imprévisible, instable et irreprésentable, repris, micrologiquement par le « flocon d’eau de savon » : « Les contours d’un flocon d’eau de savon salée présentent de telles anfractuosités qu’il est impossible pour l’œil de fixer une tangente en aucun point de sa surface »2. Depuis lors, sa météorologie a effectivement fait la pluie et le beau temps sur les campus américains et le postmoderne, « mot valise qui désigne l’avenir sans prendre le risque d’un pronostic », s’est imposé comme caution du nuage. Et le nuage comme caution du monde. Et le monde comme « nuage de nature langagière ». Une nature qui convient au POMO©, le petit nom du postmoderne, car si la Nature produit des effets, elle ne produit pas d’œuvres. Mobile, volatile, instable. Le surgissement de l’inconnu doit y accréditer la différenciation. Le postmoderne, comme les Bisounours, vit dans le nuage.

Qui voit la triple fin des avant-gardes, des métarécits et de l’Histoire. Qui ne parle que d’anfractuosité, de fractales, de vecteurs, de cybernétique, d’entropie. Qui se redécrit selon les termes de la grammaire générative en compétence (la capacité de construire et de reconnaître des énoncés) et performance (l’ensemble des énoncés produits). Et d’abord parce que le discours du postmoderne est le mime du postmoderne, avec ce paradoxe que le philosophe de l’inquiétude voit sereinement revenir les nuages. Car les faire revenir est quand même la meilleure façon d’accréditer sa rhétorique. C’est pourquoi le discours postmoderne accomplit le postmoderne. En qualité de performatif, il lui est homogène. C’est-à-dire qu’il fait ce qu’il dit dans l’acte de le dire. Le postmoderne est avant toute autre chose l’effet d’un discours. Et d’une rhétorique fonctionnaliste : l’impératif de performance lui est sa seule moralité. Performativité/performance : le triomphe de la sémiotique dans ces années-là a entretenu le glissement de l’un à l’autre. Mais comme la rhétorique ne veut pas se faire battre à son propre jeu, il lui revient de s’en défendre. Ainsi Lyotard : « En s’intéressant aux indécidables, aux limites de la précision du contrôle, […] la science postmoderne suggère un modèle de légitimation qui n’est nullement celui de la meilleure performance, mais celui de la différence comprise comme paralogie. »3 Désormais, il revient au lapin qui sort du chapeau de faire disparaître le magicien.

Le lapin, c’est la performance. En même temps que le moyen de (le) sortir du chapeau. Comme pour le POMO©, anything goes : littérature, cirque, poésie, théâtre, musique, danse, vidéo… « Chaque artiste en donne sa propre définition, par le processus et le mode d’exécution même qu’il choisit. »4 La pluie et le beau temps. Une théorie du nuage. Tout le contraire d’une définition sui generis. Voilà qui camoufle mal un refus de définition. Surtout qui passe sous silence la brisure constitutive de son fonctionnement, à savoir une homogénéité de discours avec une hétérogénéité de matériaux. Au profit d’une confusion entre performativité et performance. « Ces règles et ces catégories sont ce que l’œuvre ou le texte recherche » dit Lyotard. Est-ce le postmoderne qui performe la performance ou l’inverse si la situation est aussi le moyen ? Voilà le comble de l’appréciation immanente. Ce qui se traduit dans les performance studies sous la forme d’une réponse d’enfant, comme quoi elle a bien retenu la leçon, celle qui lui énonce sa condition et celle qui le lui « explique »5 : c’est celui qui dit qui l’est, performant.

Réconciliés, celui qui attend qu’on lui dise et l’autre qui consomme son énonciation, tous performants dans l’effectuation de la forme. Or, que la forme se réalise et c’en est fini. La folie d’être au présent revient à s’y arrêter. C’est l’image de l’art qui rejoint son propre concept et ferme le couvercle, celui dont parle Danto à propos de Warhol, cet achèvement de la forme qui signe la mort de l’art. En prenant le parti de « l’inconnu » lyotardif, il faut cependant réviser les nécrologies postmodernes et d’abord de comprendre que si les notions d’avant-garde et de métarécit sont obsolètes et l’Histoire révolue (ce qui ne serait encore qu’un métarécit), elle ne le sont qu’en théorie. En théorie, la fin de l’Histoire mais pour l’Histoire, déjà la fin de la théorie. Et la métaphore répond avant le concept qu’il y a bien quelque chose après la mort. Elle lui grille naturellement la politesse. Elle le peut sans trop d’effort, le postmoderne est une théologie post-mortem de la métaphore. Qui prend la place du langage. « La théologie, note Gadamer, devient ici pour ainsi dire herméneutique, puisque – en suivant l’évolution de la critique biblique moderne – elle a pour objet, non la vérité de la révélation elle-même, mais la vérité des énoncés ou informations qui se rapportent à la révélation de Dieu. »6 Sachant que c’est l’Incarnation qui est la performance.

Et Madonna Louise Veronica Ciccone, le corps le plus (in)tangible de la performance postmoderne. C’est ce que Steven Klein dit d’elle à l’occasion de l’installation X-STaTIC PRo=CeSS à la Galerie Deitch de New York (2003). Lors de l’installation, la chanson au même nom de l’album American life (2003) sert de fond sonore mixée à un environnement industriel, en crossover avec des vidéos, des photographies et une lecture de l’Apocalypse. L’inconnu(e), x, et le « process » : « Je l’ai toujours vue davantage comme une artiste de performance. » Et Madonna d’ajouter combien « le produit final est toujours décevant au regard du processus ». Quelques mois plus tard, à l’occasion du Reinvention tour, titre emblématique, étant entendu que Madonna – comme le POMO© – n’invente jamais rien, le photographe et la chanteuse mettent au point un modèle de performativité. Il s’agit de l’entrée en scène. La vidéo in extenso de l’installation X-STaTIC PRo=CeSS, The Beast within, remix de Justify my love (1990) sur une lecture de l’Apocalypse, est projetée sur écrans géants mobiles conçus comme autant de tableaux vivants. Madonna s’y présente comme la grande courtisane de l’Apocalypse. Aux derniers versets de la chanson, jusqu’alors in absentia, elle arrive sur scène du moment de son annonce : « Do not seal up the words of the prophecy, for the time is near. Behold, I’m coming soon ». Et c’est le début de Vogue (1990) : « What are you looking at ? ». Entre l’annonce faite au pop culturiste et son regard, Madonna tient le monopole de l’attention. Sitôt dit, sitôt fait, l’entrée en scène est performante. Jeu de langage, forme d’implémentation par laquelle le texte s’actualise en événement et le performer en hybride, non pour se diviser, mais pour passer au-delà de l’image, du corps, du sexe et de son accessoire – le miroir – pour cesser de s’identifier. Pour Madonna comme pour l’étymologie grecque, l’Apocalypse, n’est pas la fin des Temps, c’est la Révélation. La révélation de « Madonna », l’avènement de son mythe. Qui lègue un impératif de performance. Ce que reconnaît ou revendique son vieux tee-shirt porté sur scène « Do it better ». Vieux, parce qu’il apparaissait déjà dans la vidéo de Papa don’t preach en 1986. Chez Madonna, la performance organise le grand mythe de son vivant.

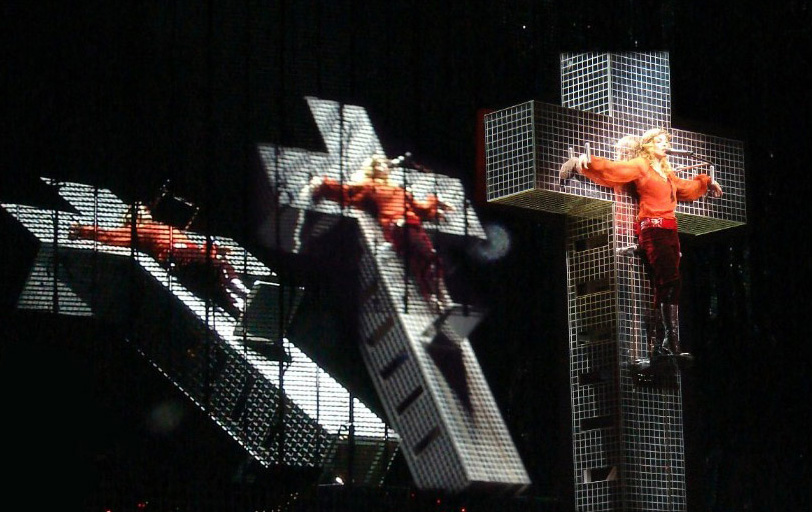

Sur ses épaules, la Croix. Pour tout expier. Lors de son Confessions tour (2006), la fraîchement juive, se coiffe d’une couronne d’épines et se crucifie sur une méga croix disco. Au terme de sa tournée, elle sera morte soixante et une fois sur la Croix. Et soixante et une fois descendue de Croix et recouverte d’un linceul Dancing queen revival ABBA. Tout ça pour quoi ? Live to tell dit la chanson. Il est des provocations plus réussies que d’autres. C’est ce que disait Dalí à Alain Bosquet : « J’ai toujours considéré le Christ comme un grand propagandiste […] puisqu’il a réussi à se faire crucifier, uniquement pour qu’on se souvienne de lui. »7 Comme Madonna. Qui a compris, après Walter Benjamin, comment remporter la partie : en « s’assurant les services de la théologie, cette vieille ratatinée et mal famée qui n’a sûrement rien de mieux à faire que de se nicher où personne ne la soupçonnera ». Une pop théologie. Théologie massive, s’il en est. Ainsi, aucun pop culturiste ne contestera le règne de Madonna montée sur la Croix pour vivre dans nos coeurs. Étant entendu que la pop culture, c’est précisément ce qui fait d’une star un dieu.

Il faut dire que la pop culture n’a jamais conquis son propre athéisme. Même Bob Dylan alterne entre un catholicisme béat (Slow Train Coming, 1979) et un judaïsme improvisé (Infidels, 1983). Quant à la christo-perf, il y a un antécédent. En 1974, dans Super-t-art, série de photographies en noir et blanc, le féminisme d’Hannah Wilke la fait poser en Christ au clitoris. La christo-perf est le métarécit privilégié de la pop – qui réalise sa forme. La forme, c’est l’Incarnation. Aussi, quand retentit l’orgue de Live to tell, le pop culturiste sait que Madonna et le Christ sont des complices originels. En 89, ils brûlent des croix dans la vidéo de Like a prayer. Les mêmes que celles qui la font jouir dans Sex (Steven Meisel, 1992), son livre de christo-pornographie. Dans le Blond Ambition Tour, la scène est transformée en chœur d’église. Sans (pouvoir) compter les crucifix euro-trash de Maripol portés en collier, l’Immaculate Collection (1990), puis la photographie du Sacré-Cœur de Madonna par David la Chapelle (1998) et la Crucifixion de Velázquez (1632) projetée sur écran géant pendant le live de Mother and Father (2003). Jusqu’au scandale de l’apparition de Madonna dans l’icône de Notre-Dame de Czestochowa grâce au photo-montage d’un magazine polonais. Madonna souffre et souffre la Passion pop.

Pour le fan disciple de Madonna, le concert est un mystère, c’est le sacrifice de son idole. Et son Eucharistie, ce dépassement si absolu que seules demeurent les apparences : la Beauté est ce que découvre l’Amour. N’ayez pas peur de proclamer l’Évangile de la Croix : si Madonna est morte pour nous, nous sommes morts avec elle. Elle s’est donnée en exemple : l’évangile de la pop, c’est l’altruisme dans la vente de soi-même. Or, si nous sommes morts avec Madonna, nous croyons que nous vivrons aussi en elle. Non pas nous, mais Madonna en nous. C’est sur le Calvaire que nous contractons homogénéité. Ce qui pourrait être dit de cette manière : la fin de l’Histoire, c’est cette pop-royauté que doit attester le concert. Entendons bien. Le message de la Croix ne se comprend pas hors de l’horizon de la Résurrection. Car la Résurrection vient après la Croix comme la postmodernité après la modernité. Elle oblige chacun à venir se présenter avec ses actes. Elle est la fin des Temps préalable au Jugement. En se disco-crucifiant, Madonna ne mime pas seulement l’une des postures d’adoration de la pop, elle lui rachète ses péchés. Le Confessions tour est une OPA hostile sur le rachat des péchés pop culturistes. Qui oblige la pop culture à lui rendre Justice. Et sans plus différer puisque précisément il ne sert à rien d’attendre (Psaume 88, 39) : « I’m tired of waiting on you » sera le dernier vers chanté. Madonna après Madonna. En quoi, elle n’est pas un ange comme le laissait croire l’interlude de Live to tell, elle est le message lui-même. Elle est l’Unique signe du moment que l’Incarnation prétend constituer l’œuvre elle-même. Par le sacrifice de la mère de la pop en fils de Dieu. Tout ce chemin depuis le Père, de la presque Vierge, Like a virgin, convertie en mère de la pop, Reine des Juifs trompe-la-mort, jusqu’à la Croix. Santa subito à force d’amour et de marketing. Ceci n’est pas seulement mon discours et mon corps, ceci est mon amour.

Désormais, il revient à son public de souffrir et de « justifier son amour ». D’attester son corps de Foi. La procession délirante commence par le chemin de croix de l’achat des billets. C’est le prix à payer pour se reconnaître dans son règne. Par un ultime acting out, il lui revient de comprendre qu’il n’a jamais été que le serpent, peut-être même le mal et elle, le jardin. Jardin d’Éden et jardin secret. Like it or not : « I’ll be the garden, you’ll be the snake/ All of my fruits is yours to take/ Better the devil that you know/ Your love for me will grow ». Donc, nous tous pécheurs et témoins. Live to tell. Voilà pourquoi la dernière prédication projetée sur les écrans vérifie : « Have you confessed ? ». Parce que le public est le pivot de cette liturgie et qu’elle sait qu’il lui importe de la faire se sentir aimée. « The audience is listening ». Madonna rit. L’amour au prix du péché. C’est d’ailleurs cette confession – « I feel love » de Donna Summer samplé pour Future Lovers – qui inaugure le concert. Madonna alors en écuyère SM. Comme quoi son sado-masochisme est toujours un catholicisme. Voilà pourquoi Madonna dit qu’il n’y a pas de performance sans amour. Ni de postmoderne sans performance. L’amour et la disco-crucifixion vont ensemble.

L’indifférence devant la Croix, notre plus grand péché.

Car ici plus vraisemblablement qu’ailleurs, le contraire de l’amour n’est pas la haine – et ces messieurs du marketing le savent bien – c’est l’indifférence.

[1]Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Rapport sur le savoir, Paris, Éd. de Minuit, 1979.

[2]Ibid., p. 94.

[3]Ibid., p. 97.

[4]Roselee Goldberg, La Performance du futurisme à nos jours, Paris, Ed. Thames & Hudson, p. 9.

[5]Jean-François Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1986.

[6]Hans-Georg Gadamer, L’Art de comprendre, Paris, Aubier Montaigne, 1982, p. 69.

[7]Alain Bosquet, Entretiens avec Salvador Dalí, Paris, Éd. du Rocher, 2000, p. 138.