Dans les années 70, le structuralisme, soutenu par l’engouement pour les formalistes russes, a institutionnalisé une sorte d’entité fermée et formelle que serait le texte1 : une morphologie structurelle qui serait davantage une forme qu’une substance. Deux perspectives influencent alors la critique qui sont aussi deux écoles : la sémiotique et la sémiologie. D’un côté, la sémiotique inaugurée2 par Peirce a pour objet l’énoncé. De l’autre, la sémiologie de Saussure, en intégrant l’instance productrice, déplace l’enjeu critique de l’énoncé à l’énonciation. En reconnaissant ainsi un émetteur structurant un énoncé, la sémiologie a ouvert la voie à d’autres méthodologies et à d’autres idéologies du texte, de la littérarité, de la légitimité critique… Les ambitions de la critique textuelle et les travaux de Tel Quel sont au confluent de ces influences et Kristeva incarne cet antagonisme. De la sémiotique peircienne, elle intercepte la logique d’Husserl et la grammaire générative de Chomsky afin d’élaborer un « formalisme et de l’appliquer à un dehors »3. De la sémiologie saussurienne, elle emprunte les enjeux de l’énonciation qu’elle combine à la psychanalyse lacanienne. Elle fonde ainsi la sémanalyse qui excède autant la sémiotique que la sémiologie et essaye une mutation épistémologique autour du « triple nœud du sujet, du signifiant et de l’Autre »4. Comme pratique signifiante, le texte recouvre une énergie active. Cette production qui ne s’arrête jamais, Kristeva la désigne par signifiance :

Ce que nous désignons par signifiance est précisément cet engendrement illimité et jamais clos, ce fonctionnement sans arrêt des pulsions vers, dans et à travers le langage, vers dans et à travers l’échange et ses protagonistes : le sujet et ses institutions. Ce procès hétérogène, ni fond morcelé anarchique, ni blocage schizophrène, est une pratique de structuration et de déstructuration, passage à la limite subjective et sociale, et – à cette condition seulement – il est jouissance et révolution.5

Le concept de signifiance n’est pas original, il a même connu des fortunes variées. En linguistique, la signifiance est la simple qualité de signifier. La langue s’articule selon une double signifiance : au plan sémiotique et au plan sémantique ; on reconnaît la distinction établie par Benveniste en 1974 dans le Tome II des Problèmes de linguistique générale. En poétique, Henri Meschonnic préfère une « production de sens directement à partir du signifiant »6. Enfin, l’analyse praxématique de Lafont désigne par signifiance le « mouvement par lequel la conscience, dans l’actualisation, passe d’un niveau de signification à l’autre (le choix du praxème, la topogenèse, la chronogenèse) » ; la signifiance précise le sens comme excès par rapport au signifiant et comme produit : elle est la « production même »7. Kristeva met en revanche l’accent sur la productivité avec la définition d’une opération d’engendrement du signifiant, opération à double saisie. D’une part, un engendrement du tissu de la langue ; d’autre part, une génération de ce « je » qui se met en position de présenter la signifiance. Barthes récupère alors la notion dans l’optique d’une définition de la littérarité et en 1973, il indique que « l’écriture est précisément cette perte d’origine, cette perte des mobiles au profit d’indéterminations ou de sous-déterminations : ce volume est précisément la signifiance. L’écriture arrive très exactement à ce moment où la parole cesse, c’est-à-dire à l’instant où l’on ne peut plus repérer qui parle et où l’on constate seulement que ça commence à parler. »8 De Σημειωτικη, Recherches pour une sémanalyse en 1969 à la Révolution du langage poétique en 1974, Kristeva substitue ainsi à la théorie romantique de l’œuvre comme objet fini qui peut occuper un espace physique et prendre place, par exemple, sur les rayons d’une bibliothèque, le concept de texte. La formule de Barthes précise ce renversement : « l’œuvre se tient dans la main, le texte dans le langage ». Le texte est la signifiance au travail, la signifiance est le volume du langage. Le réel du texte est son excès, sa production sans fin. Le texte n’est ni un simple message ni un simple code, mais un présent perpétuel différencié, tributaire d’une typologie des significations : d’une part, il implique que le sens ne se produit pas de la même façon selon la matière du signifiant ; d’autre part, que le signifié n’est signifié que parce qu’il existe un signifiant qui le signifie. Autrement dit, l’existence du signifié présuppose celle du signifiant mais n’y est pas réductible. Cela signifie que la signification est un procès attentif à la nature de ses signifiants et que si le signifiant est toujours premier au regard du signifié, il n’est pas suffisant à la signification. Au regard de cette processualité de « l’opération texte », la théorie du texte ne peut être formulée sur la logique du système ou de la structure où les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, mais sur une logique qui décrit la transformation des phénomènes.

L’intérêt particulier que Kristeva représente pour la critique génétique n’est pas seulement historique. En adoptant un point de vue qui se situe pendant la production et avant le produit comme tel, la sémanalyse dispose d’une perspective à la fois méthodologique et théorique. Elle n’étudie pas une pratique signifiante (le texte poétique) comme produit arrêté et fini mais, à partir de ce produit, elle ouvre la voie qui, à travers les traces laissées, mène à l’espace de la productivité afin de restituer le procès du sens. Cette remontée au germe même du sens est effectuée par la sémanalyse, protocole conçu comme travail destructeur9 des concepts opératoires communément utilisés pour l’étude des systèmes signifiants. L’objectif d’une telle recherche n’est pas de vérifier la similitude du produit aux discours « vrais », mais plutôt les différentes matrices de la signification. Ainsi, le texte se trouve divisé d’une manière purement opératoire en deux moments : le phéno-texte et le géno-texte10. Le phéno-texte est un « produit fini : un énoncé ayant un sens » alors que le géno-texte est « un engendrement infini syntaxique et/ou sémantique […] irréductible à la structure engendrée » qui « pose les opérations logiques propres à la constitution du sujet de l’énonciation » où les « signes sont investis par la pulsion ». Il est la dépression du géno-texte qui lui est toujours antérieur. Le géno-texte se prolonge et se dépose dans le phéno-texte qui est toujours second. En suivant ainsi les traces laissées dans le produit qui est le phéno-texte et en faisant à rebours le procès de la signifiance l’analyse approche l’espace de l’engendrement, le lieu caché et matriciel de la multiplicité des sens et de l’infinité des signifiants, c’est-à-dire le géno-texte, dont le phéno-texte n’est jamais que le signifiant formulé, énoncé, appelé aussi formule.

Cette critique à rebours permet finalement de concevoir toute pratique signifiante comme un texte qui est en relation avec tous les autres textes présents, mais à des niveaux différents, en même temps que lui, constituant ainsi un contexte, la culture. Le géno-texte est l’informulé des textes, le mode non effectif des possibles. En revanche, le phéno-texte est toujours déterminé et, en un sens, dégénéré. Sa signification présuppose l’existence de la relation avec les autres produits. Pour que les textes puissent être saisis ensemble, il faut qu’ils aient quelque chose en commun ; pour que les textes puissent être distingués, il faut qu’ils aient quelque chose en différence. Ce va-et-vient entre la ressemblance (identité, immanence) et la dissemblance (différence, transcendance) est précisément le problème de l’intertextualité que Kristeva initie et qui sera instruit par la suite par Riffaterre11. En privilégiant la singularité du texte et en refusant de présupposer dans le produit un système, ce moment de la critique constitue une réaction remarquable d’ouverture poststructuraliste. Toutefois, l’analyse kristevienne n’engage pas précisément la critique génétique. Si elle ne transite pas par l’avant-texte qu’établit Jean Bellemin-Noël en 1972 puis en 197912, elle introduit pourtant la dimension essentielle de la génétique : la temporalité du texte qu’elle rive à l’acception lacanienne du désir. Pour la sémanalyse comme pour la génétique, le réel du texte est sa production – « le sans-fin des opérations possibles ». Il n’est pas simplement une « configuration de sens fini »13. À défaut de structure, à défaut de texte en autorité, il y a donc de la textualisation : un devenir texte, un engendrement textuel qui épouse une temporalité, qui restitue les énergies, les postures, les maturations et/ou les échecs successifs de l’écrivain/de l’écriture. « La critique génétique, écrit Pierre-Marc de Biasi, s’est donné pour objet cette dimension temporelle du devenir-texte, en posant pour hypothèse que l’œuvre, dans sa perfection finale, reste l’effet de ses métamorphoses et contient la mémoire de sa propre genèse. »14 Cette ambition n’est pas totalitaire : la textualisation est toujours de l’ordre d’un enchâssement de processus partiels et solidaires. Dans l’interprétation génétique, la signification est toujours brisée et l’herméneutique restreinte qu’elle pourrait hasarder est précisément désamorcée. La génétique ne prétend pas restituer le sens « primitif et immémorial » du texte : sa sémantique est sa diachronicité, laquelle ne fixe pas un sens immanent mais embraye des univers d’interprétations. Et Louis Hay note à juste titre cette métamorphose du texte qui affecte la situation même de la critique littéraire :

Les frontières s’effacent, non seulement entre avant-texte, texte et après-texte, mais aussi entre écriture et critique : toutes deux sont au rouet des significations infinies. Peut-être est-ce à cette circularité que la théorie du texte doit d’avoir produit une problématique nouvelle plutôt que des applications concrètes, puisqu’elle n’assigne plus à la critique une fonction véritablement spécifique.15

C’est ainsi qu’après avoir un peu délaissé les enjeux de la théorie littéraire16, Kristeva y revient et précisément dans le champ de la critique génétique avec le Temps sensible, Proust et l’expérience littéraire17 suivi d’une contribution18 dans le collectif Brouillons d’écrivains édité par la Bibliothèque nationale de France. Il ne s’agit pas d’un accident de parcours : la production du sens qu’étudiait Kristeva dans les années 70 est naturellement à l’œuvre dans l’avant-texte et l’ambition de la critique génétique s’y mesure. À cette condition seulement et parce que Kristeva s’y est appliquée sans qu’aucun généticien n’ait pris la relève19, l’Hérodiade de Mallarmé mérite la confrontation avec les méthodologies génétiques.

La tâche est malaisée. Mallarmé pratique volontiers une poétique du secret. « De grâce, quelque mystère » recommandait-il au journaliste venu l’interroger sur Verlaine. Et l’on connaît sa formule : « Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée doit s’envelopper de mystère »20 […] « les antécédents obscurs ne concernent personne ». La conséquence immédiate de ce parti pris esthétique – l’escamotage des brouillons – impose un violent défi au protocole génétique. À l’image du « Sonnet allégorique de lui-même » non publié en 1868 et remanié dix-neuf ans après pour la première édition des Poésies dite « photolithographiée » en 1887, le texte mallarméen tend à être le mystère. Le poème est une forme formée d’elle même, autoréférentielle21, une forme fermée sur elle-même qui travaille à son propre secret. Chez Mallarmé, le problème de l’initiative est évacué par le biais d’une invention continûment circulaire, simultanément centripète et centrifuge, car tout est fin et commencement à la fois. Ainsi, le simulacre d’immobilisme : « un livre ne commence ni ne finit : tout au plus fait-il semblant. » Cette prétention ne doit pas laisser subsister les différents « calculs » et « chiffrations » qui ont présidé à la création de l’œuvre. C’est ce caractère que Mallarmé admire chez Poe et chez les modernes : « nul vestige d’une philosophie ».

Je révère l’opinion de Poe, nul vestige d’une philosophie, l’éthique ou la métaphysique ne transparaîtra ; j’ajoute qu’il la faut, incluse et latente. Éviter quelque réalité d’échafaudage demeuré autour de cette architecture spontanée et magique, n’y implique pas le manque de puissants calculs et subtils, mais on les ignore ; eux-mêmes se font, mystérieux exprès. Le chant jaillit de source innée : antérieure à un concept, si purement que refléter, au dehors, mille rythmes d’images. Quel génie pour être un poète ! Quel foudre d’instinct renfermer, simplement la vie, vierge, en sa synthèse et loin illuminant tout. L’armature intellectuelle du poème se dissimule et tient – a lieu – dans l’espace qui isole les strophes et parmi le blanc du papier : significatif silence qu’il n’est pas moins beau de composer, que les vers.22

L’œuvre, par conséquent, n’est pas radicalement indivisible en même temps qu’elle se présente comme une totalité idéalement indistincte. En oblitérant les différents sas d’entrée, le poète tente d’obtenir une « nudité », une « virginité » du texte où s’inscrivent toutes les formes. Les œuvres de l’art sont ainsi rassemblées dans une communauté de structure, mais séparées. La poétique mallarméenne élabore une unité entrelacée à elle-même : elle sollicite l’hyper et l’autotextualité infinies. Finalement, le texte est paradoxalement ouvert d’être fermé. Il articule les « lambeaux d’une phrase absurde » et vit d’une existence idéale dans la recherche de l’a posteriori de la représentation et le déni de la clôture jusqu’à ce que la mort elle-même lui apporte un démenti, un déjà-trop-tôt-déjà-trop-tard. Ainsi, de 1864 à 1898, Hérodiade, la grande prêtresse du sang mallarméen, ne sera jamais achevée : Mallarmé a sacrifié sa vie à Hérodiade qui était destinée à devenir « l’une des colonnes torses, splendides et salomoniques, de ce Temple »23. En 1898, à cinquante-six ans, le poète meurt suffoqué par un spasme nerveux de la glotte, laissant le Cantique de Saint Jean seul achevé parmi l’ensemble des Noces, œuvre posthume laissée à l’état de fragments. Trente-quatre ans de chantier poétique ne suffiront pas à Hérodiade, florilège poétique s’il en est, mais fleur lente à éclore. Au regard de la réticence de Mallarmé de délivrer un sens et du procès essentiellement fragmentaire et inachevé de son entreprise, l’interprétation génétique ne risque-t-elle pas de n’être qu’une jouissance de l’idiot ?

En 1864, à l’âge de vingt-deux ans, Mallarmé entreprend la rédaction d’un long poème consacré à Salomé qu’il préfère appeler Hérodiade. Depuis le Moyen-Âge, un mythe littéraire s’est formé autour de l’épisode biblique24 où la reine Hérodiade incite sa fille, Salomé, à exiger la tête de saint Jean Baptiste en échange de la danse des sept voiles que lui demande son beau-père Hérode, époux en secondes noces d’Hérodiade. Ce mythe connaît une belle prospérité25 pendant la seconde moitié du XIXe siècle mais c’est surtout à la faveur de la poésie symboliste et décadente26 que sa constellation symbolique est réactivée. Comme Yeats, Symons, Wilde, Gustave Moreau, Massenet, Huysmans, Laforgue, ce qui intéresse Mallarmé est le mystère des origines du désir. Hérodiade figure cette métaphore. Sa saisie est symbolique et son langage est un mode de signifier propre au mythe27. L’utilisation de ce sujet représente, en partie, la volonté de mettre en abyme la symbolisation, en travaillant à partir d’un sujet lui-même symbole28. Mallarmé se dégage donc de l’argument historique. En réponse à Lefébure29 qui lui suggère de lire la Bible de l’humanité de Michelet pour retrouver un peu de la « poésie historique » de son sujet, Mallarmé décline l’invitation :

Merci du détail que vous me donnez, au sujet d’Hérodiade, mais je ne m’en sers pas. La plus belle page de mon œuvre sera celle qui ne contiendra que ce nom divin Hérodiade. Le peu d’inspiration que j’ai eu, je le dois à ce nom, et je crois que si mon héroïne s’appelait Salomé, j’eusse inventé ce mot sombre, et rouge comme une grenade ouverte, Hérodiade. Du reste, je tiens à en faire un être purement rêvé et absolument indépendant de l’histoire. Vous me comprenez. Je n’invoque même pas tous les tableaux des élèves de Vinci et de tous les Florentins qui ont eu cette maîtresse et l’ont appelé comme moi.30

Ce parti pris esthétique démarque ainsi Hérodiade d’une littérature archéologique ou historique à la manière d’un Leconte de Lisle ou de la Salammbô de Flaubert. Pour Mallarmé, le mot précède le mythe. La danse qui est pourtant le mythème privilégié des réécritures décadentes n’est pas véritablement exploitée. Seule la décollation de Saint Jean rivée à la virginité castratrice d’Hérodiade s’impose comme thème et motif :

J’ai laissé le nom d’Hérodiade pour bien la différencier de la Salomé je dirai moderne ou exhumée avec son fait divers archaïque – la danse, etc., l’isoler comme l’ont fait des tableaux solitaires dans le fait même terrible, mystérieux – et faire miroiter ce qui probablement hanta – en apparue avec son attribut – le chef du saint – dût la demoiselle constituer un monstre aux amants vulgaires de la vie – 31

Le 30 octobre 1864, il est « résolument à l’œuvre », « avec terreur, car j’invente une langue qui doit nécessairement jaillir d’une poétique très nouvelle, que je pourrais définir en ces deux mots : Peindre, non la chose, mais l’effet qu’elle produit »32. S’affranchissant encore davantage de l’argument historique, Mallarmé introduit le personnage de la Nourrice dans la Scène. L’addition d’un personnage féminin étranger au personnel hypotextuel est originale. Cet affranchissement référentiel signale un transfert de l’exogenèse à l’endogenèse33.

Sans pour autant concéder à la critique biographique qui fixerait une existence d’auteur en signifié liminaire et dernier de la textualisation, il faut également remarquer qu’Hérodiade naît en réponse à la grossesse de son épouse Marie. Sollicitant le contexte biographique, Jean-Pierre Richard et Julia Kristeva en particulier remarquent que la maternité de Marie ralentit l’entreprise poétique. Mallarmé le confie d’ailleurs à son ami Henri Cazalis dans une lettre datée du 30 octobre 1864 :

Hélas ! Le baby va m’interrompre. J’ai eu déjà une interruption, la présence de notre amie (envers qui, même, le démon de la perversité m’a poussé à être très amer – j’ignore pourquoi). Puis il a fait de ces jours tristes et gris, où Le poète noyé rêve des vers obscènes.

J’en ai même écrit, mais je ne te les enverrai pas, parce que les pertes nocturnes d’un poète ne devraient être que des voies lactées, et que la mienne n’est qu’une vilaine tache.34

Puis à Théodore Aubanel, le 27 novembre : « Pour moi, je ne me suis pas encore remis au travail : avec ses cris, ce méchant baby a fait s’enfuir Hérodiade, aux cheveux froids comme l’or, aux lourdes robes, stérile. »35 La grossesse de Marie vécue comme négativité menace l’élaboration sémiotique ainsi que l’expansion sémantique. Elle induit l’expérience de la castration qui menace le poète d’impuissance poétique. Hérodiade doit donc tenir tête à la toute puissance de la fonction maternelle qui donne naissance à Geneviève le 19 novembre de la même année. Le projet d’Hérodiade représente une réaction à une situation biographique et Mallarmé vient à s’y faire représenter, faute de pouvoir s’atteindre lui-même dans ce signifiant. Dans cette perspective, les déterminations de Geneviève et d’Hérodiade s’entrecroisent. Geneviève est l’enfant castratrice de la puissance poétique, doublet de Marie, effectivité interruptrice. Hérodiade est la vierge frigide et phallique, mystère du féminin et de la Poésie, « nouvelle épouse » symbolique qui fonctionne comme loi interne au fonctionnement poétique que Mallarmé théorise en 1867 : « …Le poète a sa femme dans sa Pensée, et son enfant dans la Poésie. »36 Tout autant que l’enfant réel dispute à l’enfant imaginaire, paternité biologique et paternité poétique entrent désormais en concurrence. Ce clivage instruit et arrange la combinatoire du texte. Il autorise la division interne du scripteur, il est la cause interne-externe de la production signifiante qui se divise sur elle-même pour se multiplier. Cette disposition interne à la textualisation et cette économie sexuelle ne servent d’appât que pour la femme interdite et morcelée, l’Hérodiade castratrice, disponible au terme de la mosaïque textuelle. Et Kristeva conclut : « comme si le récit du pouvoir social et symbolique de la Reine vierge de Judée, frigide et stérile dans sa pause phallique, devait tenir tête à la fonction génitale de la mère »37. L’identification jouissante avec l’espace du féminin correspond ainsi à la naissance de l’œuvre. Cette dimension du féminin, c’est Hérodiade qui la promet mais soumise à la posture phallique de l’écriture. Elle est la preuve – l’épreuve de la virilité. La lettre à Cazalis du 30 octobre 1864, relative à la naissance de Geneviève indique ce dispositif pervers qu’induit l’expérience d’Hérodiade : « la présence de notre amie (envers qui, même, le démon de la perversité m’a poussé à être très amer – j’ignore pourquoi)38 ». Perversion « très amère » – a-mère – non maternelle. Alors, le poète peut assumer sa paternité, symbolique toutefois, puisque « nous ne sommes les pères que de nos productions imaginaires »39. À la fois mère et père dans l’ordre symbolique de la production, Mallarmé boucle la différenciation sexuelle et initie la dérivée textuelle. L’expérience textuelle rejoue ainsi la constitution de la différence sexuelle mais comme condition interne de la signifiance. Inscrite à l’origine et comme condition de l’énonciation, cette hybridité instruit le scripteur comme « un homme qui se sait femme mais qui ne veut pas l’être », et qui, par ce retournement, reprend une posture phallique qui le maintient dans le langage. Cette hybridité permet de déplacer la génitalité dans le langage pour en faire une matrice de nouvelles machines signifiantes.

Tels sont les enjeux logiques, poétiques, esthétiques et ontologiques si précocement intégrés d’Hérodiade – projet qui, bien que doublet de l’expérience biographique, transfert de la génitalité dans un procès d’écriture, se constitue également en déni du réel. Ce déni – transmuer la castration en effectivité poétique, la perte en jouissance – sert la puissance symbolique et aliénante de l’héroïne mallarméenne, comme au Nom-du-Père.

Pris dans une telle situation, les processus documentaires et provisionnels sont donc tout naturellement minimaux. Le projet d’Hérodiade ne s’alimente pas de documentation, ce qui est d’ailleurs un souci constant de la poétique mallarméenne. D’autre part, il correspond davantage à la structuration rédactionnelle qu’à la programmation scénarique. Mallarmé n’écrit pas sur des canevas et les métamorphoses génériques correspondent aux métamorphoses de l’écriture, non à celles du scénario. La structure est la forme que produit la rédaction, non une orthodoxie générique. C’est en octobre 1864 que Mallarmé entreprend la rédaction de la Scène dialoguée entre Hérodiade et sa Nourrice. Ce morceau est le seul publié du vivant de l’auteur, en 1871 dans le Parnasse contemporain puis pour l’édition Deman en 1887. Interrompu par la naissance de Geneviève, c’est au début de 1865 que Mallarmé entreprend véritablement son projet théâtral : Hérodiade promet d’être tragédie. Finalement, la vigueur du printemps l’en dissuade et lui permet de se consacrer au Faune, intermède héroïque, œuvre estivale alors qu’Hérodiade figure trop le gel hivernal :

J’ai laissé Hérodiade pour les cruels hivers : cette œuvre solitaire m’avait stérilisé, et, dans l’intervalle, je rime un intermède héroïque, dont le héros est un Faune. Ce poème renferme une très haute et très belle idée, mais les vers sont terriblement difficiles à faire, car je le fais absolument scénique, non possible au théâtre, mais exigeant le théâtre. Et cependant je veux conserver toute la poésie de mes œuvres lyriques, mon vers même, que j’adapte au drame.40

En septembre 1865, il présente le Faune à la Comédie française, mais la pièce est refusée par le comité de lecture. Il reprend donc Hérodiade et abandonne la forme théâtrale au profit de la poésie : l’élaboration d’Hérodiade correspond à un transfert générique. À la fin de 1865, il commence une « ouverture musicale », c’est « l’Ouverture ancienne ». Le premier état manuscrit date de 1866. Par la suite, Mallarmé corrige cet état puis l’abandonne. Malgré tout, entre les deux états, peu de corrections sont apportées. Mallarmé conserve les éléments du décor : au crépuscule, Hérodiade se meurt dans sa chambre-tombeau accompagnée de sa Nourrice qui vient à se confondre avec la sibylle de la tapisserie. Mallarmé conserve le nombre de vers, soit 97. Excepté quelques substitutions, le texte de l’Ouverture est donc relativement stable avant d’être évacué. 1866 intervient comme une année pivot : terminant la Scène, Mallarmé y rencontre ce qu’il désigne par le Néant (endogène, exogène). Comme dans la cure psychanalytique, il y a une dépense du signifiant, sa perte, puis sa reconstruction41. « Creuser le vers », celui d’Hérodiade, désigne précisément ce génocide des signifiants se produisant en texte. La crise de Tournon manifeste ainsi l’impuissance42 du poète et la menace d’une impossibilité de la dénotation. Mais contre toute attente, cette dissolution opère pour lier la déconstitution du sujet à la constitution du texte, et la déconstitution du signe à la constitution de l’écriture. Hérodiade est précisément une dévotion à l’écrit. Ainsi, lorsqu’en 1871 paraît la Scène de 1864-1865, antérieure à la crise de Tournon, Mallarmé se « sent bien loin »43 de ce reliquat d’une poétique qui n’est déjà plus la sienne.

Cette maturation de l’entreprise poétique accompagne une mutation générique : au projet initial d’une tragédie succède le projet d’une forme poétique qui s’assimile progressivement à la métaphore musicale. Dans la transcription des ébauches de l’«Ouverture » que propose l’édition de la Pléiade, alors que le réseau des personnifications ne cesse d’être renforcé, la viole44, instrument féminin de prédilection, est sinistre avant d’être méchante, mortuaire également :

Et méchante

Car la viole est là, sinistre, qui s’appuie

Sans même

Le silence

Au lieu de faire jail jaillir en vierge fuie

Le deuil

rêve

Qu’un ventre chaste et creux

Le drap d’une

Sur un lit vierge et froid fait d’horreur maternelle

Ce patronage de la musique n’est pas inédit. Dans « Sainte », court poème contemporain d’Hérodiade, Mallarmé évoque également la patronne des musiciens, sainte Cécile, qui s’assimile à la figure de la Poésie, « musicienne du silence »45. Or, au terme de la crise de Tournon, la nouvelle sainte qui commande le poète, c’est Hérodiade elle-même. Dans la Scène, la viole n’apparaît pas, peut-être sinon dans un jeu de mots puisque Hérodiade se définit comme un « reptile inviolé ». Cette disparition a un sens. Avec le refus de la viole, note Marchal, c’est le refus du vide de la crise de Tournon que Mallarmé signifie. Cette substitution de sainte Cécile à Hérodiade est discrètement suggérée par le motif du vitrail présent dans « Sainte » et réinvesti dans les ébauches de l’Ouverture. Et l’on sait que Mallarmé a admiré pareil vitrail dans la cathédrale de Sens. Ce n’est plus la vitre absente46 que le poète évoque, c’est « l’ornement du vitrail » toujours rivé à la négation : « nul jour », « n’a pas aimé »… Dans la perspective du Faune et d’Igitur, la métaphore d’une Hérodiade musicienne averti de la soustraction au Logos compris comme tradition discursive, prévient du refus du monopole de la parole articulée. Alors, il n’y pas plus de légitimité pour la logique de la contradiction, de la dichotomie, de la binarité. Il n’y a pas de vérité de la musique, pas de traduction47 ni de contre-diction. Désormais, c’est le dénoté qui n’est plus poétique. D’autre part, une sélection s’opère sur l’isotopie de la chute : l’adjectif léger qui qualifiait le casque est simplement biffé au profit d’étonné. L’atmosphère est désormais pesante, sur le point de mourir. Le soleil décline, la vie elle-même se retire. La perte est introduite par l’isotopie du miroir : miroir, ombre, reflet, écho, rien qu’apparence et simulacre. Le terme simulacre apparaît également dans le [Ms.3] du Prélude. Alors que l’unité de temps est un résidu de la forme théâtrale de 1864, le décor de la Scène est celui d’une disparition :

Ô miroir !

Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée

Que de fois et pendant les heures, désolée

Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont

Comme des feuilles sous ta glace au trou profond,

Je m’apparus en toi comme une ombre lointaine.48

Et, dans le Prélude le monde s’évanouit tout autant : « Jusqu’à l’horizon mort en un dernier éclat/ Cette vacuité louche et muette d’un plat ? »49. Enfin, le coucher du soleil ouvre et clôture le Cantique50. L’argument est donc invariable et soutient un univers en perdition, prêt à basculer dans son impossibilité, dans son fantasme. Entre les séquences, les éléments s’organisent en réseaux et signifient pleinement en raison de leur invariabilité. Cette anaphore du texte poétique tend à rabattre le diachronique sur le synchronique. Elle est donc essentiellement un schématisme51. Elle désimplique la relation entre le signe et l’objet réel en projetant celui-ci sur un tiers-terme, un espace médiat et intermédiaire, un rythme général et particulier : une hybridité. Cette hybridité fait fonction de tenseur : elle ne se réduit pas à un simple signifiant ni à une position thétique, mais elle s’engendre en vue d’une telle position signifiante. Elle n’est pas anecdotique, elle n’est pas non plus exhaustive. Elle est un élément minimal métamorphosé en élément structural. Elle suggère l’a-naturalité de l’œuvre : l’idée que le texte n’est pas un produit aléatoire, mais qu’il correspond à un enchaînement de transformations anagrammatiques où la sérialité sert à rappeler qu’il est avant tout construction. Ni modèle, ni copie, cette hybridité est antérieure et sous-jacente à la figuration. Pour autant, cette motivation ne signifie pas une dépendance directe et unidirectionnelle de type génétique comme l’implique la sémanalyse kristevienne entre géno-texte et phéno-texte. L’hybridité n’engendre pas simplement les textes singuliers qui la composent, mais les contient : elle n’est pas une systématique. Elle n’est pas davantage une clé. L’unique de la signification fait toujours défaut. Il faut donc y apprécier une dépendance rétroactive : l’hybridité détermine le texte en le représentant et vice-versa. En ce sens, l’étude diachronique instruit le phéno-texte qui tout aussi bien instruit le géno-texte et légitime l’expression de dérivée textuelle. Cela signifie que l’hybridité n’est pas une norme. Et si, à la limite, elle est un code dominant, elle ne suffit certes pas à expliquer l’intégralité du processus de production et d’interprétation.

Or, pour Mallarmé, trente-quatre ans n’y suffiront pas : Hérodiade restera toujours incomplète, insatisfaite. Cette incomplétude correspond au désir d’être instruit de l’Autre. Pour pasticher Ricœur, c’est dans le creux de sa propre non-coïncidence, que se présente l’ipséité d’Hérodiade, c’est-à-dire son identité travaillée par une intime altérité, affrontée au procès sémiotique. Ce projet de compléter Hérodiade date de 1886. Au schéma de 1894 – Prélude – Scène – Cantique de saint Jean – Dernier monologue – Finale – se substitue un schéma tripartite en 1896 – Prélude – Scène – Finale, à quoi il convient d’ajouter la Scène intermédiaire. Une véritable textophilie commande Hérodiade, qui pourrait bien n’être qu’une textophagie. Or, ce n’est pas la coupe diachronique du projet ni la suite réglée des différents états qui apportent la réponse à l’énigme d’Hérodiade ou alors de comprendre que la diachronie systématique n’est jamais que ce qui offre aux diverses « structures » le cadre de leur pertinence, non leur pertinence. La variation des éléments du décor n’est pas davantage pleinement pertinente. En s’affranchissant de la représentation ou en anéantissant le modèle, les objets de la poétique mallarméenne sont substituables les uns aux autres en même temps qu’ils présentent une communauté de structure. Ils sont symboliques, ils sont un mode de signifier de l’hybridité. Ils désignent une espèce de macrostructure et proposent une assimilation de l’espace poétique et symbolique52, une convergence du sémiotique et du sémantique, le commerce d’un fond an-historique et de l’investissement pulsionnel. Dans ses développements successifs, Hérodiade hypostasie une sédimentation de la signifiance hybride. La poésie inaugure et matérialise ce rêve d’hybridité. Le poète est lui-même un faune « accroché à la Chimère »53. Sa nouvelle génitrice est cette Chimère du Rêve qui fait de lui un héros de la poésie : de l’impossible. Selon un débrayage intérieur, le poème est le véritable décor de l’hybridité et l’héroïne mallarméenne par excellence, Hérodiade, figure cette autonomie. Finalement, les turbulences du phéno-texte suggèrent simplement de revenir au géno-texte par cette proposition d’hybridité.

Dans la préface des Noces, Mallarmé prévient discrètement le caractère monstrueux de son héroïne : « … dû la demoiselle constituer un monstre aux amants vulgaires de la vie. » L’avertissement n’est pas innocent. Comme le monstre, Hérodiade désigne un point de jonction, une articulation entre des états dont il est malaisé de penser les rapports et plus encore l’union. Elle excède la pensée rationnelle, elle déborde le concept, elle vise l’irreprésentable du discours : elle fait moins que montrer. Pas étonnant alors que le motif54 du monstre infiltre l’instance symbolique – le gramme – en qualité d’anaphore. Endoxatiquement, il y a là un effet de pertinence55. Cette anaphore de la figure hybride fonctionne comme un indice des dynamismes du sens poétique, un « vouloir » intérieur. Ainsi, dans la version définitive du Prélude, le plat qui doit apporter la tête de Jean est incrusté d’une image de chimère : « La chimère au rebut d’une illustre vaisselle », animal mythologique qui n’arrête pas de mourir un peu partout chez Mallarmé. Dans le second état, la vaisselle est vide :

[ms.2]

Désespérément et péremptoirement

Quelque silence abrupt a vaticiné si

Toute

Cette gloire, au rancart d’une vide vaisselle

Soir fameux en fusion

Aujourd’hui comme le précédent jour est celle

Très certainement renferme

Très évidemment qui ne rassasiera pas

e délice attendu d’un du nuptial

La nuptiale faim selon le vieux repas

Cherché

Très creux

Ce motif de la chimère désigne l’animal mythologique cracheur de feu qui fait ici une entrée structurale avec le décor du Prélude puis du Cantique. Le soleil mourant provoque un incendie identique au feu craché de la Chimère. Par analogie, toute clarté est donc chimérique. L’évocation des « monstres vespéraux, enfouis dans les ténèbres » se complique puisqu’ils sont « immobilisés par un choc malencontreux » et « fondus entre eux », si bien qu’ils deviennent des « monstres nuls ». Dans le [ms.3], Mallarmé évoque la « vacuité louche et muette d’un plat » avec en ajouts : le fantôme, simulacre, inoccupé. Il dispose ainsi le vide et le silence dans une figure synthétique mais concrète qui fait office de représentation métaphorique : le plat qui doit livrer le chef de Saint Jean. Ce motif de la chimère est également présent dans la transcription de l’Ouverture :

allusions au château

La Nourrice chimère installée, feu

(Incantation) et hérodiade

le signe

et apparaît au pluriel dans la Scène intermédiaire, toujours associé à la chute sanguine du soleil. Une connivence avec un autre hybride mythologique est enfin désormais évoquée, la licorne :

Va me chercher le chef du saint sur un plat d’or

Ces mots – rigides comme une épée

Ils le furent – car effroi de la pauvre vision

Qui s’en fut

Non par une fente des tapisseries

Mais évanouie en sa trame usée

dans un effroi de chimères – licornes

alérions de fleurs ramagés comme

si la pauvre compagne pas du tout

entremetteuse qui n’avait jamais songé à de telles

noces

Spéculum, l’univers poétique d’Hérodiade est en soustraction. Il supporte une existence douteuse, il est un mode du virtuel. Dans ce monde où le monde disparaît, l’objet comme le sujet ne sont plus assurés de leur existence ni de leur évidence phénoménologique. Le couple Nourrice-Hérodiade lui-même menace de son impossibilité. Cette Nourrice est la « femme née en des siècles malins/ Pour la méchanceté des antres sibyllins/ Qui parle d’un mortel » et qui marque toujours un rapport d’antériorité par rapport à l’héroïne. Elle indique une polarité féminine antérieure – le sein, le lait, le sang, la voix – elle devient « la nourriture de l’archaïque cellule fusionnelle où l’autre n’est pas encore apparu, objet privilégié de la pulsion orale que révèle l’investissement extrême du discours chez Hérodiade »57 : « Du reste, je ne veux rien d’humain et, sculptée,/ Si tu me vois les yeux perdus au paradis,/ C’est quand je me souviens de ton lait bu jadis. »58 A contrario, femme sans visage, Hérodiade reste prisonnière d’un univers d’où le partage est impossible, collée à une image de soi qui ne peut passer par le regard de l’autre. Dans ce duel impossible, il n’y a plus aucun face à face qui vient dévoiler la présence59. Femme fatale, la voir suffirait à la jouissance. Dans la Scène, une connivence d’Hérodiade avec Méduse est d’ailleurs discrètement suggérée60. Les cheveux sont immaculés, vierges de tout regard, cheveux pétrifiants :

Reculez.

Le blond torrent de mes cheveux immaculés,

Quand il baigne mon corps solitaire le glace

D’horreur, et mes cheveux que la lumière enlace

Sont immortels. Ô femme, un baiser me tûrait

Si la beauté n’était la mort. »61

L’héroïne, « reptile inviolé », s’assimile encore davantage à la Gorgone dans la suite de la Scène :

J’aime l’horreur d’être vierge et je veux

Vivre parmi l’effroi que me font mes cheveux

Pour, le soir, retirée en ma couche, reptile

Inviolé, sentir en la chair inutile

Le froid scintillement de ta pâle clarté,

Toi qui te meurs, toi qui brûles de chasteté,

Nuit blanche de glaçons et de neige cruelle !62

La Nourrice elle-même n’ose plus regarder en face Hérodiade : « Aide-moi, puisqu’ainsi tu n’oses plus me voir,/ A me peigner nonchalamment dans un miroir. » Répondant frigide et stupéfiant de Poppée, sa beauté n’est pas une mystification, mais l’envers d’une présence. Lui baiser les mains, lui parfumer les cheveux, la toucher serait un « sacrilège », « impiété fameuse » sinon pour le « dieu que le trésor de (sa) grâce attend ». Par conséquent, son baiser ne peut représenter qu’un blasphème, une parole impie :

- Mais n’allais-tu pas me toucher ?

- J’aimerais

Être à qui le Destin réserve vos secrets.63

Collusion du sens propre et de du sens figuré, la vierge risque à son tour de perdre la tête :

Laisse là ces parfums ! Ne sais-tu

Que je les hais, nourrice, et veux-tu que je sente

Leur ivresse noyer ma tête languissante ?

Gestionnaire de la mort de la mère et du meurtre de Jean, Hérodiade est condamnée à être la prisonnière de son « mur natal ». Si la décapitation de Jean menace l’héroïne emmurée, celle-ci s’en protège par ses cheveux pétrifiés, bouclier de Méduse qui interdit toute profanation, tout regard. Aliénée en saint Jean, elle doit le supprimer pour se récupérer en lui. La décollation du prophète devient une invagination64 : « Je hais la tête – ai-je dit – ta mort suffit pour que j’en sorte – et moi seule. »65 Dans le miroir, Hérodiade diffracte son propre regard. Sa face tour à tour pétrifiée et pétrifiante devient alors image. C’est-à-dire qu’elle se perçoit en même temps qu’elle en est envahie66. Reflétée, Hérodiade est intégrable à l’univers perçu, elle devient le réceptacle du vide, l’analogon de la décollation de Jean qui ouvre son corps au dehors. « Je suis pris, si le monstre se présente à moi sans que je puisse me le re-présenter ». Comme dans le monologue, le locuteur se dédouble pour être son propre allocutaire. Structure fausse, vidée d’interlocution véritable, la Scène accentue la mise à distance qu’Hérodiade opère sur elle-même. Seul le miroir est convoqué pour répondre à l’angoisse de la femme fatale mais la glace, par ailleurs qualifiée de « chimérique », ne reste jamais qu’un double d’elle-même qui donne à entendre sa plainte dédoublée : « Oui, c’est pour moi, pour moi, que je fleuris, déserte ! ». Mallarmé le souligne, elle « vit dans l’idolâtrie ». Idole vaine67, Hérodiade reste prisonnière d’une perpétuelle agonie : « je meurs ». Entamant un commerce masochiste et sacrificiel, elle se donne elle-même aux lions, mais ses pieds « calment les lions fauves ». Elle se couvre du double sang du meurtre et de la virginité : « L’inexplicable sang déshonorant le lys/ A jamais renversé de l’une ou l’autre jambe »68. L’agonie se confondant avec un mouvement d’auto-érotisme, il n’y a plus pour elle d’autrui potentiel. Femme sans qualité, Hérodiade est corrompue par la logique du pur devenir – de ce qui s’évanouit, de ce qui se dissout – alors même qu’elle tente de retenir le corps dans « l’auto » de l’érotisme. Désespérément femme fatale, Hérodiade se trouve condamnée à la solitude érotique, à l’érotisme mécanique, aux orgasmes solitaires69. Élaboration autistique, hypnotique, tétanique, elle peut alors glisser hors de la locution et se nommer par deux fois « elle », forme non-personnelle de la flexion verbale :

Ô mon cœur, cette main encore sacrilège,

Car tu voulais, je crois, me toucher, font un jour

Qui ne finira pas sans malheur sur la tour..

Ô tour qu’Hérodiade avec effroi regarde !//

Je me crois seule en ma monotone patrie,

Et tout, autour de moi, vit dans l’idolâtrie

D’un miroir qui reflète en son calme dormant

Hérodiade au clair regard de diamant..

Ô charme dernier, oui ! je le sens, je suis seule.70

« Je » laisse place à un « elle », hors dialogue, qui ne désigne aucun énonciateur de l’acte discursif en cours. Une telle position est déliante et dans un tel procès le sujet n’est plus qu’un signe, « un effet et non la chose » comme le conçoit Mallarmé. Délaissant la théologie, Hérodiade n’est qu’une fiction qui survit au sein de ce désastre – et de « je » à « elle », il n’y a plus qu’une ellipse d’être et de non-être. Partagée entre l’input et l’output, Hérodiade figure simplement le projet poétique qui fonctionne désormais comme un tressage de symboles internes au fonctionnement poétique. Mi-bête, mi-vierge, mi-femme, Hérodiade reste suspendue entre le symbolique et le sémiotique. Cette indécision engage une auto-référentialité de la parole poétique. C’est dire qu’Hérodiade se convertit à la poésie : un site nul et anonyme dans lequel se reflète le propre corps du texte71. Elle formule enfin un contenu de type esthétique c’est-à-dire une modernité « ayant eu le suprême mot d’elle ». Non plus l’antique Vénus de Milo ni la tristesse coupable et chrétienne de la Joconde mais la Beauté moderne irrémédiablement consciente d’elle-même, celle qui consacre l’immanence du sens :

La Vénus de Milo – que je me plais à attribuer à Phidias, tant le nom de ce grand artiste est devenu générique pour moi ; la Joconde du Vinci ; me semblent, et sont, les deux grandes scintillations de la Beauté sur cette terre et cet Œuvre, tel qu’il est rêvé, la troisième. La Beauté complète et inconsciente, unique et immuable, ou la Vénus de Phidias, la Beauté ayant été mordue au cœur depuis le Christianisme, par la Chimère, et douloureusement renaissant avec un sourire rempli de mystère, mais de mystère forcé et qu’elle sent être la condition de son être. La Beauté, enfin, ayant par la science de l’homme, retrouvé dans l’Univers entier ses phases corrélatives, ayant eu le suprême mot d’elle, s’étant rappelé l’horreur secrète qui la forçait à sourire du temps du Vinci, et à sourire mystérieusement – souriant mystérieusement maintenant, mais de bonheur et avec la quiétude éternelle de la Vénus de Milo retrouvée – ayant su l’idée du mystère dont la Joconde ne savait que la sensation fatale.72

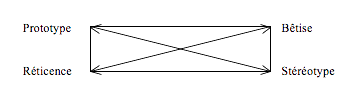

Signe « couvrant de plus hybrides dessous », Hérodiade se partage donc entre un espace dénotatif restreint à double déhanchement : Hérodiade figure Hérodiade qui figure la poésie, et une connotation maximale. Nous comprenons alors l’extraordinaire ingéniosité de cet hypogramme73 de l’hybridité qui non seulement est opératoire mais encore formel et sémantique. Cette ascendance à la fois nucléaire et fractale ajuste une version « standard » et, par l’intermédiaire de la notion d’homologie, une version étendue qui mène, in fine, à une vision prototypique multiple. En d’autres termes, elle conjoint vision prototypique et saisie stéréotypique. Or, si la créativité linguistique est définie comme une intension médiatisée par la diachronie, le moteur de cette créativité est donné par la tension existant entre les deux facteurs. Si l’intension est l’effet anachronique d’une histoire intensionnelle, cette dernière sera à son tour comprise comme la dialectisation d’un procès fait de déplacements et de modifications infinis, la dimensionnalisation d’une productivité sémiotique en tout état de cause non linéaire, la projection vers un impossible horizon de suture de la disjonction originelle du signe, projection soutenant le rapport signifiant/signifié en générant l’ensemble extensible de ses modalités (signes, rythmes, segments…). Ce partage entre le plan de l’intension et celui de l’extension, la diachronie et la synchronie, informe finalement Hérodiade de ces deux tentations : l’œuvre-processus et l’œuvre-prototype. L’œuvre-processus, la performance par exemple, fonctionne toujours en vertu de la production du signifiant, quitte à être bête, d’une bêtise qui ne serait pas une catégorie sémantique mais une collectivisation des signifiants. Hérodiade fait davantage : elle met en scène son propre processus du signifiant du/(se) signifiant. Le prototype74 lui, présente un risque et une réticence réels :

L’œuvre-prototype ne se confond pas avec le type (paradigme), ni exactement avec l’exemplaire premier d’une série (proton). Elle est à la fois idéale et expérimentale […] Le prototype correspond à ce que Gilbert Simondon appelait « une unité en devenir » : il substitue à l’idée du processus celle d’une coupe dans le processus. Il oppose au processus infini rassemblant par avance tous ses états futurs sous le nom de l’œuvre, une exigence d’effectivité ou de constructibilité selon des procédures finies.75

Soit le carré à la Greimas suivant :

Or, pour Hérodiade, cette « coupe dans le processus » est constituante : elle est première. De cette façon, elle est à la fois « idéale et expérimentale », en réduction et en expérimentation. C’est ainsi qu’il faut comprendre Mallarmé lorsqu’il déclare :

La plus belle page de mon œuvre sera celle qui ne contiendra que ce nom divin Hérodiade. Le peu d’inspiration que j’ai eu, je le dois à ce nom, et je crois que si mon héroïne s’appelait Salomé, j’eusse inventé ce mot sombre et rouge comme une grenade ouverte, Hérodiade.

Cette grenade ouverte et sanguine, c’est la textualisation qui la figure et qui se condense dans le nom de l’héroïne éponyme. Ce signifiant-sphinx est l’énigme à partir de laquelle s’initialise la textualisation et qui apparaît dès 1864 dans le poème « les Fleurs » : « Et, pareille à la chair de la femme, la rose/ Cruelle, Hérodiade en fleur du jardin clair,/ Celle qu’un sang farouche et radieux arrose ! »76 Cette image proto-symbolique à la rédaction d’Hérodiade présage l’argument de l’œuvre à venir : la rose sanguine évoque les menstrues et le meurtre de saint Jean, l’énigme du sexe féminin comme blessure, comme jouissance. Enfin, ce signifiant-sphinx qui fascine tant Mallarmé fonctionne comme une sorte de programme interne à la textualisation. Hérodiade est un hypogramme déterminant et sa textualisation contient la mémoire de ce signifiant génétique. Ainsi l’endogenèse scripturale met en texte une arborescence de signifiants dérivés : Hérodiade, héros, éros, rose, sombre, or, dyade, dryade, diamants… Par un processus de rotation et d’expansion, le nom se divise sur lui-même pour se multiplier. Chassé de lui-même, basculant dans la génération77, ce signifiant-sphinx configure donc le phéno-texte d’une façon plus certaine que ne le fait aucune référence. Il constitue une espèce d’avant-texte actualisé. Une telle ceinture phonosémique motive également le texte des Noces mais consacrée cette fois-ci à saint Jean – saignant – singant – signant – si… gen… – cygne, signe, seign, sein, saint, ceint, saigne – sans – sens – sang – sanglot – sangle – seigneur – signifie – s’ignifie – s’incendie – saint sans dit – sein – sand – dis… En ce sens, la textualisation se donne à penser comme un réseau de liens interconnectés en vertu d’un signifiant matriciel. C’est le nom « indépendant de l’histoire » et dans la rêverie de ses propres extensions qui commande le développement même et quasi-emblématique de l’œuvre. Hérodiade est un signifiant déterminant. Déterminant parce qu’il motive le texte et parce qu’il porte en lui ses développements ultérieurs, greffes dont la nécessité – toujours analogique – s’impose contre le hasard sémiologique. Déterminant aussi parce qu’il correspond à l’exigence plus ou moins respectée de la conciliation, de la virtualisation, de la réalisation et de l’actualisation.

Trente quatre ans n’y suffiront pas – hypnose de Mallarmé – Hérodiade engage la poésie de la refuser, un peu à la façon d’une extase rimbaldienne : « Ah ! ce poème, je veux qu’il sorte, joyau magnifique, du sanctuaire de ma pensée ; ou je mourrai sur ses débris ! N’ayant que les Nuits à moi, je les passe à en rêver à l’avance tous les mots. »78 Hantise prospective contre rêve prophétique, Mallarmé n’a certes pas pensé tous les mots, du moins en a t-il subi un (numen, nomen) en particulier – Hérodiade – qui lui est devenu le plus grand des maux. « En un mot, le sujet de mon œuvre est la Beauté, et le sujet apparent n’est qu’un prétexte pour aller vers Elle. C’est, je crois, le mot de la Poésie. »79 Finalement et contrairement à ce qu’il espérait, jamais Mallarmé ne trouva « le fin mot » d’Hérodiade. Hérodiade est « à venir »80 (imminence) en même temps qu’elle est déjà toujours là (immanence). De sang mêlé, hybris, d’un « sang farouche et radieux », Hérodiade est la princesse des signifiants qui déjoue opiniâtrement toute morphologie en acte. Moderne méduse, cette poétique de la stupéfiance exige, pour qu’on la voie, qu’on entre dans le champ de sa fascination, avec le risque de s’y perdre ou de s’y geler. Mettre un terme à cette entreprise, ce serait dévisager Hérodiade, ce serait, dans son œil, perdre la vue : porte ouverte au tout symbolique, à la dénotation 0. La femme fatale81, en tant que stéréotype, ne peut être séduite, ne peut être conquise, vaincue, amadouée, maîtrisée. Simplement parce qu’elle cesserait d’incarner le paradigme qu’elle représente. Déjouant les interprétations de la sémiotique syntagmatique, Hérodiade retourne à la toute puissance du paradigme comme qualité de sa poéticité. C’est peut-être en ce sens qu’il faut comprendre Mallarmé lorsqu’il prétend s’y être mis « tout entier sans le savoir »82. Sans doute parce qu’Hérodiade n’est pas simplement le signifiant maître, mais de façon plus subtile, précisément, le savoir83. Le poète ne terminera donc jamais réellement son projet puisque celui-ci s’apparente au dispositif pervers confondant cause et effet par lequel le mystère du féminin devient celui-là même de la poésie. Avec Hérodiade, ce n’est pas seulement la jaculation poétique qui s’affirme, mais aussi, et en même temps, d’autres formes de cessation d’être, très perverses – très jouissives.

Les psychanalystes discernent dans le drame et l’apprentissage de la division sexuelle, la matrice de la connexion de l’ordre textuel. Dans le Midi de la France, on prononce de la même façon la « grammaire » et la « grand-mère », comme si la suite des générations, excédant le cadre œdipien, s’ordonnait de cette connexion. Mallarmé n’en est pas là, que la poésie soit la Femme (Bataille), ou la jouissance de la Femme (Lacan), c’est ce qui lui est impossible de vérifier. À défaut de preuve et au prix de quelques insomnies, il ne lui reste plus que ce « Glorieux Mensonge » de l’Art. Alors la littérature sert la remémoration et sa pratique devient une force de révélation, « la possibilité d’autre chose », une virtualité qui « n’est jamais que l’éclat de ce qui eût dû se produire antérieurement ou près de l’origine »84. Seulement, cette ontogenèse désigne silencieusement le mystère d’une dissémination, le plaisir d’une lenteur, la « germination des actes discursifs » dit Kristeva. Selon des procédures de connexion puissants, la saisie de la forme comme engendrement du texte, est la saisie d’un acte qui possède une vertu d’hybridité. Le texte devient une structure globale en incorporant la différence par l’hybridité85 de toute structure. Cette hybridité – prototype et processus – configure le parcours génératif des signifiants placé sous l’égide de l’hyperconnotation. Elle programme la sémiosis, elle intervient comme matrice d’Hérodiade. Cette hybridité est manifestante : elle motive l’élaboration sémiotique et l’expansion sémantique. Cette corrélation du sémiotique et du sémantique réunit sous les auspices du schème hybride produit un effet de pertinence. De la sorte, Hérodiade subit la double tension d’une force dissolvante et d’un procès herméneutique qui immobilise la textualisation comme un accident, structurellement déterminé, toujours un en sens dégénéré par rapport aux possibilités de l’hybridité initiale. L’œuvre ainsi produite est une sorte d’hypertexte qui contient la mémoire de sa propre genèse et se retourne sur son étymologie, le signifié hybride, comme sur une sorte de littérarité essentielle. La signifiance devient elle-même un hybride : elle est de tous les partages, de tous les textes, de tous les sexes. Cette disjonction initiale réfléchit l’hétérogénéité première du signe. Pour la génétique, écrit Pierre-Marc de Biasi, « c’est cette solidarité qui constitue la « réalité » structurale de l’écriture : un phénomène de relativité généralisée, une structuration qui se tisse dans l’avant-texte comme un réseau croissant de liens interconnectés dont la dynamique reste active dans le texte sous la forme d’arborescences autorisant une infinité de parcours possibles, des chances de lectures indéfiniment plurielles. »86 Le poème mallarméen peut dès lors se rêver comme une façon de mener cette remontée, de reconduire cette antériorité, et la critique comme une façon de réitérer la danse des sept voiles. La modernité poétique, irréductible à la structure engendrée, s’inscrit dans cet enchâssement sémantique ambivalent : poème critique – critique poétique87. Pas étonnant alors qu’elle constitue un exemple privilégié de la sémanalyse kristevienne. Pas étonnant non plus qu’elle n’ait pas excité davantage le courage de la génétique. À défaut d’une écriture-lecture immédiate, il y a le plaisir d’une lenteur, un suspens, le bonheur d’une patience. Ce ravissement de l’éclosion, cet atermoiement suggèrent de faire confiance au détail et au parti pris des mots. Ainsi, à partir du plus petit mais lavée d’une pensée d’archiviste, la critique peut espérer parler du plus singulier et du plus général. Cet espoir légitime est celui de la lecture. Cette lecture exigeante que Mallarmé appelait lui-même de ses propres vœux n’est pas seulement la « condition d’invention de la littérature », en dernière instance elle est la négociation de la modernité critique. Fictive et cruelle « fleur du jardin clair », Hérodiade peut s’annuler et se réfléchir dans son illimitation irreprésentable : susciter son devenir.

[1] « Dans la théorie structuraliste, le texte est pensé comme un produit achevé […] rigoureusement séparé de l’avant et de l’après-texte qui lui restent extérieurs (quoiqu’ils soient intérieurs à l’œuvre qui semble ainsi intégrer texte, avant et après-texte). », M. Arrivé, « Grammaire et linguistique/Le Texte », Grand Larousse de la langue française, t. VII, Paris : Larousse, p. 6043.

[2] Ce que Peirce inaugure ce n’est évidemment pas la sémiotique – les stoïciens sont passés par là avant – c’est la sémiotique peircienne d’inspiration logicienne.

[3] Julia Kristeva, Panorama des sciences humaines, Paris : Gallimard, coll. Le point du jour, 1973, p. 536.

[4] Julia Kristeva, Σημειωτικη. Recherches pour une sémanalyse, Paris : Gallimard, coll. Tel Quel, 1969.

[5] Julia Kristeva, Ibid., p. 15.

[6] Henri Meschonnic, « Le travail du langage dans Mémoire de Rimbaud », Langages, n°31, Paris : Didier/Larousse, 1973, p. 109.

[7] R. Lafont, F. Gardès-Madray, Introduction à l’analyse textuelle, Paris : Larousse, 1976, p. 102.

[8] Roland Barthes, « Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe », Sémiotique narrative et textuelle, sous la direction de Claude Chabrol, Paris : Larousse, 1973, p. 29.

[9] Selon l’étymologie grecque, analysein : détruire.

[10] « Le géno-texte se présente ainsi comme la base sous-jacente au langage que nous désignerons par le terme de phéno-texte. Nous entendrons par là le langage qui dessert la communication et que la linguistique décrit en « compétence » et en « performance ». Il reste toujours dissocié, scindé, irréductible par rapport au procès sémiotique qui agit le phéno-texte. Le phéno-texte est une structure (qu’on peut générer au sens de la grammaire générative), obéit à des règles de la communication, suppose un sujet de l’énonciation et un destinataire. Le géno-texte est un procès, traverse des zones à limitations relatives et transitoires, et consiste en un parcours non bloqué par les deux pôles de l’information univoque entre deux sujets pleins. », Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, L’avant-garde à la fin du XIXe siècle : Lautréamont et Mallarmé, Paris : Seuil, 1974, p. 84.

[11] En particulier, Michael Riffaterre, Sémiotique de la poésie, Paris : Seuil, 1983.

[12] Jean Bellemin-Noël, Le Texte et l’Avant-Texte, Paris : Larousse, 1972 et Vers l’inconscient du texte, Paris : PUF, 1979.

[13] Pierre-Marc de Biasi, « Qu’est-ce qu’un brouillon ? », Pourquoi la critique génétique ?, Méthodes, théories, sous la direction de Michel Contat et Daniel Ferrer, Paris : CNRS Éditions, 1998, p. 59 et la réponse brutale de Laurent Jenny, « Hypertexte et Genèse », Littérature, Paris : Larousse, n°125, mars 2002, pp. 55-65.

[14] Pierre-Marc de Biasi, La Génétique des textes, Paris : Nathan, coll. 128, 2000, p. 9.

[15] Louis Hay, La Littérature des écrivains, Questions de critique génétique, Paris : José Corti, coll. Les Essais, 2002, p. 47.

[16] Pouvoirs de l’horreur, essai sur l’abjection est publié en 1980, Histoires d’amour en 1983 et Soleil noir, dépression et mélancolie en 1987.

[17] Julia Kristeva, Le Temps sensible, Proust et l’expérience littéraire, Paris : Gallimard, 1994.

[18] Julia Kristeva, « L’écriture comme transsubstantiation : la dernière phrase », Brouillons d’écrivains, sous la direction de Marie Odile Germain et de Danièle Thibault, Paris : Bibliothèque nationale de France, pp. 81-85.

[19] À l’exception des analyses partielles de G. Contini, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi, Turin : Enaudi, 1970 et de Lucette Finas, « Noces suspendues : à propos du troisième brouillon des « Noces d’Hérodiade » de Mallarmé », La Toise et le Vertige, Paris : Éditions des Femmes, 1986, p. 197-230.

[20] Mallarmé, Œuvres complètes, t. 1, Édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1998, p. 257.

[21] Cette autoréférentialité commande la logique réflexive de la modernité qui épuise le langage en proférant une négation sans objet particulier. « R. Barthes appellera « autonymie » cette composante essentielle de la tradition moderne, définie comme le « strabisme inquiétant d’une opération en boucle ». Telle est la condition d’une modernité qui ne se reconnaît plus d’extériorité par rapport à son art, plus de code ni de sujet, et qui doit donc se donner elle-même ses règles, modèles et critères. L’œuvre moderne fournit son propre mode d’emploi, sa manière est l’enchâssement, ou encore l’autocritique et l’autoréférentialité, ce que Mallarmé appelait le « pli » de l’œuvre et qu’il opposait à la platitude du journal. », Antoine Compagnon, Les Cinq paradoxes de la modernité, Paris : Seuil, 1990, p. 36.

[22] Mallarmé, « Sur Poe », Proses diverses, Ibid., p. 872.

[23] Mallarmé, « Lettre à Armand Renaud du 20 décembre 1866 », Correspondance choisie, Ibid., p. 712.

[24] Dans le Nouveau Testament, l’histoire de la danse de la fille d’Hérodiade est rapportée dans l’Evangile de Matthieu, XIV, 1-12 et l’Evangile de Marc, VI, 14-29.

[25] Almuth Gresillon relève 2789 œuvres consacrées à ce thème, « Genèse de Salomé », Paris : Genesis 17, 2001.

[26] Claude-Gilbert Dubois, « Femmes hérodiennes. Un exemple de mythification maniériste », Talence, Cahiers du Laboratoire pluridisciplinaire de recherches sur l’imaginaire appliquées à la littérature, Bordeaux : Université Michel-de-Montaigne, 1996.

[27] En particulier Sylvaine Huot, Le Mythe d’Hérodiade chez Mallarmé, Paris : Nizet, 1977.

[28] Mallarmé, « Lettre à Eugène Lefébure du 30 juin 1865 », Op. cit., p. 679.

[29] « J’ai en ce moment sous la main une tragédie latine d’Hérodiade, contemporaine de Shakespeare et composé par un Anglais (Buchanan) pour le collège de Bordeaux […] Je ne sais si vous avez lu la Bible de l’humanité de Michelet : peut-être cela pourrait-il vous servir pour Hérodiade si, votre plan s’élargissant, vous laissiez entrevoir par quelque coin, le trouble mélange des religions asiatiques. Du moins y trouveriez-vous une sensation exacte […] des religions qui ont été jusqu’à ce jour la vie même de l’humanité. Si je vous parle de ce livre, c’est pour la poésie historique qu’il contient, et qui vous aiderait dans le cas où vous auriez du goût pour le genre Légende des Siècles. », « Lettre de Lefébure du 30 décembre 1864 », cité par Bertrand Marchal, Op. cit., p. 1406.

[30] Mallarmé, « Lettre à Eugène Lefébure du samedi 18 février 1865 », Op. cit., p. 669.

[31] Mallarmé, Préface des Noces, Ibid., p. 147.

[32] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 30 octobre 1864 », Ibid., p. 663.

[33] « L’endogenèse désigne tout procès scripturaire centré sur l’élaboration de l’écriture par elle-même : la démarche réflexive et autoréférentielle d’un travail où la matière avant-textuelle se transforme par les seules ressources de l’écriture… », Pierre-Marc de Biasi, Op. cit., p. 45.

[34] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 30 octobre 1864 », Op. cit., pp. 663-664.

[35] Mallarmé, « Lettre à Théodore Aubanel du 27 novembre 1864 », Ibid., p. 665.

[36] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du vendredi 17 ou mardi 14 mai 1867 », Ibid., p. 715.

[37] Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, Op. cit., p. 444.

[38] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du dimanche 30 octobre 1864 », Op. cit., p. 663-664.

[39] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du lundi 9 mai 1871 », Ibid., p. 764.

[40] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis, juin 1865 », Ibid., p. 678.

[41] Dans la lettre à Henri Cazalis du 28 avril 1866, il confie : « Malheureusement, en creusant le vers à ce point, j’ai rencontré deux abîmes, qui me désespèrent. L’un est le Néant, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme, et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail, que cette pensée écrasante m’a fait abandonner. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière – mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami !, que je veux me donner ce spectacle de la matière ayant conscience d’elle, et, cependant, s’élançant forcément dans le Rêve qu’elle sait n’être pas, chantant l’âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant, devant le Rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges ! Tel est le plan de mon volume Lyrique, et tel sera peut-être son titre, La Gloire du Mensonge, ou Le Glorieux Mensonge. Je chanterai en désespéré ! », Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 28 avril 1866 », Ibid., p. 696.

[42] « J’étais alors malade d’Hérodiade, usé de veilles, impuissant », Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 21 mai 1866 », Ibid., p. 698.

[43] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 5 avril 1870 », Ibid., p. 754.

[44] Voir aussi « Don du poème », Poésies, O. c., p. 17.

[45] Mallarmé, « Sainte », Poésies, O. c., p. 27.

[46] « Mais comme cette lutte s’était passée sur son aile osseuse [Dieu], qui, par une agonie plus vigoureuse que je ne l’eusse soupçonné chez lui, m’avait emporté dans des Ténèbres, je tombai, victorieux, éperdument et infiniment – jusqu’à ce qu’enfin je me sois revu un jour devant ma glace de Venise, tel que je m’étais oublié plusieurs mois auparavant. », Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du vendredi 17 ou mardi 14 mai 1867 », Ibid., p. 714.

[47] L’anecdote de 1894 est célèbre : à Debussy se proposant de traduire en musique l’Après-midi d’un faune, Mallarmé répondit l’avoir déjà fait. Picasso en fera un décor en 1922 et Diaghilev un ballet pour la Nijinska.

[48] Mallarmé, Scène, Hérodiade, O. c., p. 19.

[49] Mallarmé, Prélude, O. c., p. 148.

[50] Enfin, le dernier mot du Cantique de saint Jean est aussi le premier des Poésies. Il marque un retrait autant qu’une entrée de scène : « Penche un salut » / « De porter ce salut ».

[51] Une perspective greimassienne est esquissée par Éric Landowski : « Dans la langue, on le sait depuis Saussure, on ne peut identifier d’unités, que ce soit sur le plan phonologique, ou sémantique, que par le repérage des différences qui les interdéfinissent : phonèmes et sèmes ne sont que les aboutissants de relations sous-jacentes, formant système, et non des termes premiers définissables en eux-mêmes, substantiellement. De même, c’est le principe du primat épistémologique de la relation sur les termes qui est à la base de la démarche sémiotique, aussi bien comme projet de construction d’une théorie générale de la signification que comme méthode d’analyse des discours et des pratiques signifiantes. Car pour que le monde fasse sens et soit analysable en tant que tel, il faut qu’il nous apparaisse comme un univers articulé – comme un système de relations où, par exemple, le « jour » n’est pas la « nuit », où la « vie » s’oppose à la « mort », où la « culture » se démarque de la « nature », où l’« ici » contraste avec un « ailleurs », etc. Bien que la manière dont ces grandeurs diffèrent entre elles varie d’un cas à l’autre, c’est la reconnaissance d’une différence, de quelque ordre qu’elle soit, qui est première dans tous les cas. Elle seule permet de constituer comme des unités discrètes et signifiantes les grandeurs considérées et de leur associer, non moins différentiellement, certaines valeurs, par exemple d’ordre existentiel, thymique ou esthétique. », Eric Landowski, Présences de l’autre, Paris : PUF, coll. Formes sémiotiques, 1997, p. 15.

[52] « Les figures poétiques ainsi produites sont plus ou moins étendues : celle qui précède est localisée, et vaut essentiellement par la concentration qui la caractérise. Mais d’autres ont un fort pouvoir de diffusion, qui ressemble fort à une sorte de débrayage intérieur : une fois les conditions de la figuration poétique mises en place, l’état d’âme contamine tout ce qui est perçu, toute une scène qui devient alors une scène symbolique. Nous entendons par symbolique le résultat d’une opération énonciative qui fait d’une représentation figurative une représentation à la fois assumée (personnelle) et objective. Ce processus de symbolisation est particulièrement bien représenté dans la poésie française de la fin du XIXe siècle, et notamment dans le courant symboliste… », Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature. Essais de méthode, Paris : PUF, coll. Formes sémiotiques, p. 119.

[53] En particulier, Madeleine M. Smith, « Mallarmé and the Chimères », French Studies, n°11, 1952.

[54] Sur l’importance topologique de la notion de motif : Jean Burgos, Pour une poétique de l’imaginaire, Paris : Seuil, 1982 et Jean-Pierre Richard, Microlectures, Paris : Seuil, 1982.

[55] Le parallèle établit par Albert Thibaudet entre Hérodiade et le poème XXVII des Fleurs du mal, initialement publié le 27 avril 1857 dans la Revue française, serait alors pour le moins troublant : « Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants,/ Et dans cette nature étrange et symbolique/ Où l’ange inviolé se mêle au sphinx antique,/ Où tout n’est qu’or, acier, lumière et diamants,/ Resplendit à jamais, comme un astre inutile,/ La froide majesté de la femme stérile. », Charles Baudelaire, « XXVII », Les Fleurs du mal, Œuvres complètes, t. 1, Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 29.

[57] Monic Robillard, Le Désir de la vierge, Hérodiade chez Mallarmé, Genève : Droz, 1993, p. 40.

[58] Mallarmé, Scène, Op. cit., p. 20.

[59] Littérature de l’épuisement – retour inlassable de l’identique qui n’est qu’un « désert» – abolition de l’énigme, car l’excès et l’immédiateté des réponses du corps y annulent toujours le temps articulé de la question. Hérodiade est le drame de la mémoire étrangère qui ouvre le moment de l’énigme et de la question pour différer celui de la réponse.

[60] Les Gorgones sont les filles de Phorcys et de Céto, dieux de la première génération divine. Elles ont des cheveux de serpents en colère, des défenses de sanglier, des mains de bronze, et des ailes en or. Leurs yeux changent en pierre ceux qui les regardent, et elles suscitent l’horreur. Seul Poséidon, « le dieu au cœur d’azur dans la tendre prairie » (Hésiode, Théogonie, 275-280) s’est uni à Méduse. Dans certaines interprétations tardives, Euryalé, la première des Gorgones, symbolise l’excès sexuel, Sthéno, la perversion sociale, tandis que Méduse figure la vanité. Elles habitent l’Extrême-Occident, près du royaume des morts et du pays des Hespérides. Persée, parti pour tuer Méduse, grâce aux sandales ailées que lui a donné Hermès, s’envole et se sert de son bouclier comme d’un miroir pour ne pas être atteint par le regard du monstre. Il sauve ainsi Andromède qu’il épousera, tandis que Méduse se pétrifie elle-même, par le reflet de ses propres yeux dans le miroir, et se trouve atteinte par un profond sommeil. Persée lui coupe la tête. De la blessure sortent Pégase et Chrysaor, enfants de Poséidon. Mais la tête de Méduse a gardé son pouvoir. Elle est utilisée par Athéna qui la fixe sur son bouclier. Persée recueille le sang. Celui qui a coulé de la veine gauche est un poison mortel, tandis que celui qui provient de la veine droite est une potion magique capable de ressusciter les morts pour la médecine de Asklépios. De plus, une seule boucle de ses cheveux, présentée a une armée assaillante, la met en déroute. Freud interprète le mythe de Méduse comme celui d’un effroi de la castration, ce qui serait confirmé par la transformation du spectateur en pierre. La tête de Méduse isolerait, dans la monstration de l’organe féminin, ce qui excite l’horreur. Sur une interprétation psychanalytique : « Tête de Méduse », Dominique Bourdin, Psychanalyse à l’université, t. 18, n° 71, Juillet 1993.

[61] Mallarmé, Scène, Op. cit., p. 17.

[62] Mallarmé, Scène, Ibid., p. 21.

[63] Mallarmé, Scène, Ibid., p. 19.

[64] Cette invagination est semblable à celle de la négresse d’« Images grotesques » contemporain de 1864.

[65] Mallarmé, Noces, Op. cit., p. 135.

[66] Indiqué par le participe passé reflétés : « Vous ayant reflétés, joyaux du mur natal. »

[67] ou idole mortuaire qui échappe au destin de ceux qui sont en manque.

[68] Mallarmé, Noces, Op. cit., p. 78.

[69] Son automatisme est sa modernité : machine célibataire dans un univers où la négativité est sans objet particulier, reconduit par l’excès de jouissance, Hérodiade n’inaugure aucune dépense, aucune réparation. Sa jouissance ne lui est pas seulement inconcevable, elle lui est irrémédiablement sans cause car aucun désir ne lui indique la limite à franchir.

[70] Mallarmé, Scène, Ibid., p. 21.

[71] Comme le somnambule dont le corps est le temps d’une hypnose.

[72] Mallarmé, « Lettre à Eugène Lefébure du 27 mai 1867 », Ibid., p. 717.

[73] Sur la notion voisine d’anagramme formulée par Saussure, Jean Starobinski, Les Mots sous les mots, Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Paris : Gallimard, coll. Le Chemin, 1971.

[74] Notamment, J.M. Adam, Les Textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris : Nathan, 1992.

[75] Ellie During, « Le Prototype », Magazine littéraire, n°414, novembre 2002, p. 40.

[76] Mallarmé, « Les Fleurs », Poésies, Op. cit., p. 10.

[77] La métastase. Jean Baudrillard, cité par Laugaa, y appréciait l’équivalent de « la mise à mort du dieu ou du héros dans le sacrifice » : « dépecé, dispersé en ses éléments problématiques […], le nom du dieu hante le poème », Maurice Laugaa, La Pensée du pseudonyme, Paris : PUF, 1986.

[78] Mallarmé, « Lettre à Henri Cazalis du 5 décembre 1865 », Ibid., p. 684.

[79] Mallarmé, « Lettre à Villiers de l’Isle-Adam du 31 décembre 1865 », Ibid., p. 687.

[80] Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Paris : Gallimard, 1959.

[81] Fatum : mort et destin à la fois.

[82] Tout ce que le poète peut créer, c’est l’impossibilité d’être, non le Néant, mais l’Absolu. Et cette folie le mène à l’acte suprême de jeter les dés, « en l’extériorité, de réciproques néants, pour en laisser l’essence, à l’heure unie, faire le présent absolu des choses. » Le poète est un nouvel Orphée de ne pouvoir faire surgir un objet sans le faire disparaître. Révélation ou effondrement potentiel, cet acte met le monde entier en jeu, en texte, si bien que le héros peut, à la limite, se contenter d’un simulacre : « Igitur secoue simplement les dés ». « On comprend son ambiguïté », puisque devant son existence, la négation, acte différentiel par excellence, et l’affirmation, acte corrélationnel, viennent échouer – « ce qui permet à l’Infini d’être ».

[83] L’écriture qui est l’acte différentiel par excellence, réservant au texte le statut d’un autre irréductible à son différent est aussi un acte corrélationnel : il évite toute clôture des séquences et les ouvre dans un agencement infini où la perspective ne saurait être plus proche de l’origine. À rebours, la critique littéraire est cette expédition vers l’origine qui ouvre l’horizon.

[84] Mallarmé, Proses diverses, Op. cit., p. 856.

[85] En particulier l’article de Laurent Mattiussi, « Emblèmes mallarméens de l’hybridité », Poétique, n°114, avril 1998, Paris : Seuil, pp. 141-159.

[86] Pierre-Marc de Biasi, Op. cit., p. 86.

[87] « Le discours moderne est « catachrétique », parce que, d’une part, il produit un effet continu de métaphorisation, mais que, d’autre part, il n’y a aucune possibilité de dire autrement la chose que par la métaphore : cette conjonction de l’image et du vide dénotatif accomplit une sorte d’hétérologie du discours : le discours intellectuel est étrange comme un discours poétique, moderne comme celui d’une poésie qui n’est plus en rien « transcription » codée d’une prose implicite […] Il faut donc admettre, accepter – c’est l’effort qui nous est demandé par la modernité – que ce nouveau discours, je ne l’entende que par morceaux : il n’y a pas de compréhension continue du discours : nous en comprenons des « formules », non des « formulations » : ou bien on ne comprend pas du tout, ou bien on comprend très vivement. Le sens dégagé par ce discours est, du point de vue intellectuel, un sens erratique. », Roland Barthes, « Conclusion », Prétexte, Œuvres complètes, III, Édition établie par Éric Marty, Paris : Seuil, 1994, p. 878.