En 1966, en réponse à Raymond Picard, Roland Barthes n’a sans doute pas ménagé ses efforts pour défendre la Nouvelle Critique – « ce chinois à qui l’on reproche de faire des fautes de français lorsqu’il parle chinois »1. L’extraordinaire inflation terminologique qui accompagne cette Nouvelle Critique préoccupée par la découpe des unités signifiantes, positionne une métamorphose de la représentation du texte. Les sémiotiques de Barthes, de Riffaterre ou de Kristeva visent davantage la production que le produit textuel comme tel. Elles n’étudient pas une pratique signifiante (le texte poétique) comme produit arrêté et fini mais, à partir de ce produit, elles ouvrent la voie qui mène au devenir de la production afin de restituer le procès du sens, son imminence. Cette remontée au germe même du sens constitue un effort particulier de restitution des différentes matrices de la signification. Il n’y a pas de « texte » qui précède ou exécute cette répétition des normes (des codes). Chaque texte, en même temps qu’il produit ses codes, remotive les « signes » à l’intérieur des conventions linguistiques. Si tout texte est toujours texte(s) d’un autre texte – l’intertextualité est toujours de l’ordre d’un renvoi ou d’une référence2 – cette répétition crée un effet d’uniformité de « genre ». Paradoxalement, elle produit et déstabilise la notion de texte elle-même, parce que précisément le texte passe pour n’être intelligible que dans une matrice de genre3. De cette vertu de liaison, il résulte qu’il n’y a pas de texte libre, non-annexé, capable d’échapper aux normes de la génération textuelle ou de les négocier à distance. Le texte est rétroactivement produit par ces normes dans leur répétition et, précisément, comme leur effet qui génère un mouvement instable de mise en rapport de l’appel du texte et du rappel de la représentation (c’est-à-dire la sémiosis de Riffaterre). Entre ces deux bornes, s’ajustant à la dialectique hégélienne – préoccupation « très actuelle » de la théorie esthétique de l’époque –, l’œuvre apparaît comme le point nodal d’une dynamique des limites. Cette préoccupation théorique trouve une prédilection particulière pour l’avant-garde de la fin du XIXe siècle et, à juste titre, pour Mallarmé. Répondant mimétique, le « méta-semeion » de Mallarmé informe finalement davantage la Nouvelle Critique que celle-ci n’apporte sur lui une information (de type méta-sémiotique).

La modernité critique a besoin de la modernité poétique pour négocier sa propre possibilité. « D’un désir à l’autre va toute la littérature »4, d’une modernité à l’autre, le battement du sens entre des pôles hétérogènes et inter-discursifs est mythe fondateur. Si l’identité crée du différent et/ou si la différence crée de l’identité, il s’agit, pour la Nouvelle Critique, de comprendre l’écart entre les deux prédicats. L’hétérogénéité comme souci théorique renvoie au primat épistémologique de la relation sur les termes qui est à la base de la démarche sémiotique, c’est-à-dire du projet de construction d’une théorie générale de la signification. La rencontre de composantes dissemblables et d’éléments sémiotisables – signifiants – chant – danse – rythme – scelle-t-elle l’unité de chacun des renvois ? Ou dissout-elle l’intégrité de chacune des pratiques ? Les processus concertés de rencontres entre les arts, c’est-à-dire leur devenir après coup (en amont, la conscience, pour l’artiste, d’emprunter à différents champs déjà-là ; en aval, la réception qui réorganise et classe selon les habitus), interrogent les insuffisances de la critique esthétique hégélienne, clivée à la pensée unitaire de l’œuvre. La représentation des arts dans la littérature est donc l’espace d’une double interrogation qui aussi bien recoupe la possibilité, pour l’œuvre, d’exprimer : la coexistence des arts n’en est jamais effectivement une sans quoi il y aurait littérature, musique, danse, architecture… et ainsi de suite, sans que jamais l’une des déterminations ne puisse être effectivement attribuée : danse chantée, chant dansé... On comprend l’aporie d’une telle acception puisque aussi mimétique que puisse être la représentation, il ne s’agit jamais que d’une re-présentation et l’art convoqué reste soumis au continuum verbal. La choré-graphie en littérature, c’est une œuvre de langage.

Pour l’esthétique symboliste, la Gesamtkunstwerk de Wagner5 (« œuvre d’art totale ») apparaît comme le support dynamique du « manque-à-structure, du manque-à-clôture » où toute unité est reprise au-delà d’elle-même. Elle est le prototype (plan de l’extension) qui, comme le Livre, milite en faveur d’une continuité absolue « sans briser la glace ». Or, postuler ainsi le régime de continuité entre les arts menace non seulement de dissoudre l’identité expressive de chacun, mais encore d’ériger une « chimère » qui serait une sorte d’hyperstructure homogène et isotrope incapable d’assigner des déterminations. Un tel postulat est incapable d’établir un quelconque rapport à l’objet, dans aucune mimèsis. À partir du moment où il y a une activité de représentation, l’objet ou la forme dénotés restent rivés à leur identité, sans quoi il n’y aurait plus de disjonction des existences. Si la différence est une situation, la différenciation est une fonction. Le pas en arrière de la différenciation est un retour in fine à l’indistinction originelle, à la pensée mythique d’un art unique et plénier des origines : un « art total » et « refait à neuf » comme le rêve Mallarmé et la modernité poétique6. Cette érosion labile des stases est régression du signe analogue au « semeion » comme « distinctivité susceptible d’articulation incertaine et indéterminée » de Kristeva. En déniant à une quelconque thèse le droit d’asserter, elle se positionne comme déhiscence de l’objet, sur-sollicitation de la connotation proto-dénotative. En fragilisant les identités génériques, cette immanence de coexistence affaiblit l’art représenté, sa capacité thétique et expressive, qui se multiplie dans des simulacres d’objets connotés et fictionnels, des eidôla prothétiques et toxiques. Cette « volatilisation » s’assigne dans la pratique même des objets substituables de la poétique mallarméenne. La danseuse est une choré-graphie qui se neutralise dans les balancements successifs de son rythme ; elle est aussi une architecture spontanée et magique, un régime non mimétique du sensible. Elle est l’analogue de l’écrivain, et du peintre, mais elle est aussi « musicienne du silence ».

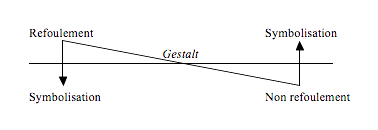

Paradoxalement, pour Mallarmé, cette convocation des arts est la « condition d’invention de la littérature ». L’espace littéraire subit un double mouvement, à la fois centrifuge et centripète : celui d’une résistance à la transaction des arts et celui de l’exigence d’une traversée. Isolant l’élément a-systémique du système de l’art, Mallarmé circule d’un genre à l’autre, en les excédant, en extrayant du premier le contrepoison qui fera la substance du suivant et ainsi de suite. Abandonnant l’intégrité sourcilleuse et exclusive qui s’attache à l’appartenance territoriale, la catégorisation générique est incapable de se stabiliser en une stase jalouse et bloquée : l’œuvre est infiniment chassée d’hypostase en hypostase. Mais cet excès est aussi déficit. Cette sémiosis oscille entre l’impossibilité d’abstraire le signe du réel et l’impossibilité d’abstraire une stase du parcours génératif et/ou interprétatif. Chaque « moment » apparaissant comme différence – les relations dont l’ensemble forme la structure ou la forme (gestalt) – une méta-mimèsis et une méta-sémiosis prennent le relais de la dérivée textuelle. C’est ainsi que la structure définie comme systématique tend à imploser dans l’extase baudelairienne, la « phrase musicale » de Rimbaud ou le mystère (la condensation) mallarméen. Il s’agit d’un paradoxe vu avec les yeux du paradoxe comme retour et rétractation de l’acquiescement (Behajung) primordial qui rend possible le frayage de l’énonciation par et dans la motilité sémiotique.

Le travail de condensation est nostalgie suturante qui métamorphose l’élément minimal en élément structural. Il est démantèlement de la Fiction qui se donne toutes les apparences d’une réduction de la part immotivé (arbitraire) du signe. Il en résulte que le « signe » mallarméen est toujours au bord de rencontrer son impossibilité (son fantasme) et cet évitement s’opère par le simple transfert d’une fiction à une autre : le poème en est le dépositaire paradoxal qui tend à substituer le sémantique au sémiotique, puis le symbolique au sémantique. Ce que le monisme de Meschonnic rappelle dans Célébration de la poésie en renvoi à une proposition de Benveniste, à savoir qu’en art « les unités ne sont pas des signes, et que l’œuvre est du sémantique sans sémiotique »7. Chez Mallarmé, la diachronie systématique et l’intuition de signification se conjoignent dans une circulation réglée où le passage d’un art à un autre ne transite pas par la description, mais par un mode de saisie analogique et allusif. La succession des signifiants n’est pas donnée de l’extérieur, comme une instance apriorique de contrôle, dans l’apparence dégradée de la structure ou du réseau : elle excède ses propres contenus et déborde son organisation intime.

Sensible à ses contemporains, Mallarmé trouve en Wagner un modèle polyphonique. La rénovation totalisante de Wagner constitue donc tout naturellement un parti pris esthétique pour le poète et pour l’ensemble des modernes, Baudelaire en tête8. Ce dernier lui consacre d’ailleurs un essai en avril 1861 et Mallarmé un Hommage.

Chez Wagner, même, qu’un poète, le plus superbement français, console de n’invoquer au long ici, je ne perçois, dans l’acception stricte, le théâtre (sans conteste on retrouvera plus, au point de vue dramatique, dans la Grèce ou Shakespeare), mais la vision légendaire qui suffit sous le voile des sonorités et s’y mêle ; ni sa partition du reste, comparée à du Beethoven ou du Bach, n’est, seulement, la musique. Quelque chose de spécial et complexe résulte : aux convergences des autres arts située, issue d’eux et les gouvernant, la Fiction ou Poésie.9

Et surtout dans Richard Wagner, Rêverie d’un Poète français :

Allant au plus pressé, il concilia toute une tradition, intacte, dans la désuétude prochaine, avec ce que de vierge et d’occulte il devinait sourdre, en ses partitions. Hors une perspicacité ou suicide stérile, si vivace abonda l’étrange don d’assimilation en ce créateur quand même, que des deux éléments de beauté qui s’excluent et, tout au moins, l’un l’autre, s’ignorent, le drame personnel et la musique idéale, il effectua l’hymen. Oui, à l’aide d’un harmonieux compromis, suscitant une phase exacte de théâtre, laquelle répond, comme par surprise, à la disposition de sa race ! Quoique philosophiquement elle ne fasse là encore que se juxtaposer, la Musique (je somme qu’on insinue d’où elle poind, son sens premier et sa fatalité) pénètre et enveloppe le Drame de par l’éblouissante volonté et s’y allie : pas d’ingénuité ou de profondeur qu’avec un éveil enthousiaste elle ne prodigue dans ce dessein, sauf que son principe même, à la Musique, échappe. Le tact est prodige qui, sans totalement en transformer aucune, opère, sur la scène et dans la symphonie, la fusion de ces formes de plaisir disparates.10

Il faut attendre 1885 et la publication du premier numéro de La Revue wagnérienne pour que Mallarmé s’enthousiasme véritablement pour le compositeur. En éludant les querelles de l’histoire littéraire, il faut comprendre que Mallarmé n’a sans doute pas bien compris la pratique wagnérienne et qu’à l’instar de ses contemporains il a surtout retenu l’idée de l’intégration, dans un même geste, de métatextes – textes qui disent quelque chose des systèmes sémiotiques hétérogènes qu’ils côtoient et auxquels ils renvoient – et la collusion de systèmes signifiants hétérogènes motivant une sémiosis cohérente par modification (non-essentialiste) de la nature de chaque signifiant. La prétention wagnérienne lui fournit donc un modèle prototypique, une ambition extensionnelle qui mobiliserait les arts pour en défaire les frontières. Ceux-ci fusionneraient alors en une sorte de synthèse « brute » et minimale, « telle cohésion des splendeurs en un art qui aujourd’hui devient la poésie ». C’est cette acception qu’il faut comprendre lorsque Mallarmé envisage l’esthétique wagnérienne comme modèle d’émancipation de l’art. Si le texte de l’art est une texture (Barthes) allotopique « en tant que l’ensemble des rapports existant dans tout », la question : qu’est-ce qui appartient en propre au poète ?, devient problématique et bascule dans les substituts des méta : méta-sémiotique, méta-esthétique, méta-critique manifestent les mêmes réponses à l’impasse méta-discursif.

Réminiscence des sensations de l’enfance, le poète de « Las de l’amer repos… » se compare à un peintre chinois :

Je veux délaisser l’Art vorace d’un pays

Cruel, et, souriant aux reproches vieillis

Que me font mes amis, le passé, le génie,

Et ma lampe qui sait pourtant mon agonie,

Imiter le Chinois au cœur limpide et fin

De qui l’extase pure est de peindre la fin

Sur ses tasses de neige à la lune ravie

D’une bizarre fleur qui parfume sa vie

Transparente, la fleur qu’il a sentie, enfant,

Au filigrane bleu de l’âme se greffant.11

Mais prise dans la palingénésie des arts, la ligne du peintre est aussi une « mélodie » : « La mélodie en est une ligne fine, comme tracée à l’encre de Chine, et dont l’apparente fixité n’a tant de charme que parce qu’elle est faite d’une vibration extrême.12 » La « fixité » du tracé n’exclut pas la vibration de la ligne musicale, son rythme. Figurant « la possibilité d’autre chose », cette métaphore répond sans doute d’un souci esthétique qui accompagne la naissance de l’art moderne, à savoir la coordination du monde mental et du monde « objectif »13, abstrait, mathématique. Dans un projet de préface pour Les Fleurs du mal, Baudelaire remarque « que la phrase poétique peut imiter (et par-là elle touche à l’art musical et à la science mathématique) la ligne horizontale, la ligne droite ascendante, la ligne droite descendante ; qu’elle peut monter à pic vers le ciel, sans essoufflement, ou descendre perpendiculairement vers l’enfer avec la vélocité de toute pesanteur ; qu’elle peut suivre la spirale, décrire la parabole, ou le zigzag figurant une série d’angles superposés.14 »

L’abstraction de l’écriture mallarméenne permet la constitution de schèmes, c’est-à-dire l’agencement de structures dynamiques, minimales, par lesquelles les arts se trouvent en communication. Elle isole, dans l’art représenté, l’élément qui trouve une familiarité inattendue avec son référent qui reste une dominante. Elle ménage ainsi des charnières qui sont des espaces tenus de liaison afin de révéler les connivences formelles jusqu’ici latentes entre les arts. Dans l’esthétique mallarméenne, les arts se trouvent en communication, « s’allument de reflets réciproques », réunis par le symbole, esquissant un mouvement de réconciliation. Dans « Las de l’amer repos… », le poète veut être comme le peintre dont la peinture est aussi comme une musique. Il veut exprimer, dans la peinture, l’élément qui l’apparente à la musique, et réunir ainsi de façon paradoxale la fixité du dessin15 et le rythme, la vibration – lumineuse – musicale. Il extrait ainsi le sème qui figure dans l’autre, l’art premier. Son extraction est la sélection d’un sème qui n’est pas foncièrement préexistant, mais qui n’est pas non plus tout à fait étranger et qui, comme structure d’horizon, est révélé au contact d’un tiers terme. En un sens, un tel télescopage nucléaire actualise le virtuel. La poésie, la danse, la peinture, le mime, le théâtre, la musique sont ainsi réunies dans un même dynamisme, comme fait potentiel, comme imminence : pour Mallarmé, chacun des arts est animé par un mouvement de réconciliation, un lien communautaire sous l’égide d’un hymen dont l’acmé n’est plus une dissension (qui isole la différence), mais un mouvement discret d’augmentation de la littérature. Cette collusion, ce formalisme en un sens, est aussi une vocation ontologique : par ce mouvement de décantation, il s’agit pour le poète de révéler la propre fondation de l’art. Certes, les arts diffèrent les uns des autres (sans quoi il n’y aurait plus d’exigence nominaliste), mais le jeu des formes et des tensions se superpose du dehors et donne la suggestion d’un contenu conceptuel. Le coup de dès de la poétique mallarméenne qui adopte le geste du simulacre est peut-être bien de mettre dans un rapport inter-discursif intelligence structurale et appréhension (mode d’action) herméneutique.

Ainsi, esthétique restreinte et esthétique générale se conjoignent, respectivement, d’une part, selon les glissements à l’intérieur du système de l’art – la version « standard » – ; d’autre part, selon le passage, par l’intermédiaire de la notion d’homologie, à une version étendue, qui amène à une vision prototypique (une arborescence) de la Poésie. La constitution du texte poétique est une coupe à l’intérieur de processus de formation emboîtés les uns dans les autres. Dans une perspective structurale, l’ensemble de ces emboîtements peut constituer un système ou plutôt une diachronie systématique qui offre aux diverses « structures » le cadre de leur pertinence. Cette acception recoupe la position de Lacan pour qui « les signifiants n’ont pu se constituer dans la simultanéité qu’en raison d’une structure très définie de la diachronie constituante »16. Le texte est la dimensionnalisation (verticale/horizontale) de la « tresse » (Barthes) ou de la portée (Lacan) d’une productivité sémiotique non linéaire, la projection vers un impossible horizon de suture de la disjonction originelle du signe, projection soutenant le rapport signifiant/signifié en générant l’ensemble extensible de ses modalités (signes, rythmes, segments…).

Ce contenu est toujours figuré : il s’incarne dans des personnages. Ce personnage, bien qu’il trouve parfois un référent dans le réel, comme la Loïe Fuller ou le mime Paul Margueritte, reste schématique, à la fois concret et général. Il exprime un invariant par delà l’hétérogénéité des termes sur lesquels il s’appuie. Il résout le différent en similitude. Dans la poétique mallarméenne, les arts sont toujours configurés, vus les uns à travers des autres. La « comparaison » et les substitutions (notamment lexicales) répondent à la structure « allêlique » de toute comparution, le comme étant une manière d’interpréter la mutualité informante qui unit entre eux les arts. En ouvrant cette mutualité épistémologique dans et sur le monde, on comprend que le signifié poétique à la fois renvoie et ne renvoie pas à un référent ; il existe et n’existe pas, il est en même temps un être et un non-être, un universel concret. La danseuse mallarméenne, par exemple, prête figure, elle donne un corps au mouvement. Elle dessine « une écriture merveilleuse et immédiatement significative17 », capable de « traduire le fugace et le soudain jusqu’à l’Idée18 » : « Cette fugacité, cette soudaineté, c’est au jaillissement musical qu’elle les emprunte, mais elle les transpose aussi en une forme dessinée. Soulevée sur ses pointes, vaporisée, et comme matériellement aérisée par le gonflement des sonorités et la transparence des étoffes, elle possède une puissance d’abstraction capable d’opérer une véritable transcription de ce dynamisme. Par sa netteté, sa « perfection de rendu », elle enferme en un corps l’aveugle élancement de la musique, elle est « un instrument direct de l’Idée »19 écrit Jean-Pierre Richard. Si sa chair est le support de l’informe musical et rythmique, c’est qu’elle est déjà « abstraite par la puissance du concept ». La danseuse n’appartient plus à la matière. Elle est un être ambigu qui manifeste un projet d’expansion. Figurant un « parfait Hymen », le signifiant se joint au signifié comme double jeu d’un corps et d’une graphie : la danseuse n’est rien d’autre que son trajet. Immanente, elle ne préexiste pas au mouvement. Elle est une puissance de métamorphose, une métaphore trans-arts :

Quand s’isole pour le regard un signe de l’éparse beauté générale, fleur, onde, nuée et bijou, etc., si, chez nous, le moyen exclusif de le savoir consiste à en juxtaposer l’aspect à notre nudité spirituelle afin qu’elle le sente analogue et se l’adapte dans quelque confusion exquise d’elle avec cette forme envolée – rien qu’au travers du rite, là, énoncée de l’Idée, est-ce que ne paraît pas la danseuse à demi l’élément en cause, à demi humanité apte à s’y confondre, dans la flottaison de rêverie ?20

Elle étale une graphie, un rythme, parce que son corps est l’instrument d’une intersection qui « permet de séduire le point philosophique auquel est située l’impersonnalité de la danseuse, entre sa féminine apparence et un objet mimé, pour quel hymen21 ». À la limite, la danseuse peut se transposer en une simple équation, une formule abstraite : la danse figure les « équations sommaires de toute fantaisie22 », plongée dans la chair du monde pour pouvoir s’en extraire selon « le caprice rythmique ». Figure non-orthodoxe, libérée de toute hiérarchie, la danseuse se résorbe dans l’apparente absurdité de l’objet-signe : « elle te livre à travers le voile dernier qui toujours reste, la nudité de tes concepts, et, silencieusement écrira ta vision à la façon d’un Signe, qu’elle est23 ».

L’art se présente ainsi comme un jeu de figures variables24 à l’intérieur d’un même schématisme. Son abstraction constitutive, délivrant des généricités restreintes, conforte et dévoile une sorte de solidité ontologique :

Quelqu’un jamais, notamment au cas sidéral précité, avec plus d’héroïsme passa-t-il outre la tentation de reconnaître en même temps que des analogies solennelles, cette loi, que le premier sujet, hors cadre, de la danse soit une synthèse mobile, en son incessante ubiquité, des attitudes de chaque groupe : comme elles ne la font que détailler, en tant que fractions, à l’infini. Telle une réciprocité, dont résulte l’in-dividuel, chez la coryphée et dans l’ensemble, de l’être dansant, jamais qu’emblème point quelqu’un… Le jugement, ou l’axiome, à affirmer en fait de ballet ! À savoir que la danseuse n’est pas une femme qui danse, pour ces motifs juxtaposés qu’elle n’est pas une femme, mais une métaphore résumant un des aspects élémentaires de notre forme, glaive, coupe, fleur, etc., et qu’elle ne danse pas, suggérant, par le prodige de raccourcis ou d’élans, avec une écriture corporelle ce qu’il faudrait des paragraphes en prose dialoguée autant que descriptive, pour exprimer, dans la rédaction : poëme dégagé de tout appareil du scribe.25

Figurant la métaphore scripturale et proscrivant toute logorrhée, la danseuse est un « hiéroglyphe26 » qui se lie de complicité avec l’espace qu’elle strie. Entre l’espace, le vide et le corps de la danseuse, une connivence formelle s’articule. En retour, ce sont ces qualités que Mallarmé attribue au langage : le mot cerne un vide, perfore l’espace. Le trope configure un espace et la danseuse n’est pas loin d’être elle aussi un trope : elle est une « écriture corporelle » qui mime une écriture et se « laisse écrire dans une écriture ». C’est pourquoi le langage trouve son homologue dans le mouvement de la danseuse. Toute graphie entoure un vide. Tout vide cerne une graphie. On écrit noir sur blanc – sauf, précise Mallarmé, dans le cas de l’alphabet stellaire qui, lui, s’écrit blanc sur noir.

L’idiosyncrasie mallarméenne est un terrorisme de l’objet, « ce pli sombre de dentelle », « tissé par mille, chacun selon le fil ou prolongement ignoré son secret27. » Cette création est ingénue, elle échappe à la définition ainsi qu’au monologisme. Et l’œuvre de l’art consiste à assurer la communication réciproque de toutes les essences particulières. Il postule, selon le mot de Breton, un monde ramifié à perte de vue. Lorsque Mallarmé explique dans La Musique et les Lettres qu’il se propose « à l’égal de créer », de fabriquer « la notion d’un objet, échappant, qui fait défaut », cet objet vide son objectivité, vers un centre spirituel conçu comme totalité des autres objets du monde. L’univers constitue l’horizon de l’objet, un horizon déjà tout informé par les structures qu’y répertorie l’esprit. L’Idée est l’intuition unitaire du monde. La saisie de la forme comme engendrement du tissu du texte, est la saisie d’une structure ouverte où le lecteur conduit son « secret ». Toute forme artistique devient un acte, une forme vivante, mais secrète, comme le « Sonnet allégorique de lui-même », car elle possède une vertu d’hybridité. Le texte comme accessoire de cette poétique devient une structure globale en incorporant la différence par l’hybridité28 de toute structure. Ce principe est celui de l’analogie29 : il offre un trajet qui isole le particulier dans la différence pour affirmer la similitude : il postule une communauté de structure.

L’analogie mallarméenne est donc réversible : elle joue dans les deux sens. L’écriture est comme une danse et la danse est comme un graphe. Le travail de l’analogie est un mouvement double d’échange des propriétés, une interaction grâce à laquelle le comparant est envisagé à travers le comparé, et réciproquement. Michel Collot a analysé cette structure sémantique double caractéristique de la poésie moderne : « dans ce battement du sens entre deux pôles hétérogènes, le comparé, notamment, tout en restant lui-même, s’altère, s’écarte de la définition stricte que la langue lui reconnaît, gagne tout un horizon de sèmes étrangers.30 » La stéréoscopie que le poète dégage unit les arts selon un horizon commun. Poésie, danse, mime, musique… les arts sont les images les uns des autres et imposent des lectures complices. Ils sont tous mesurés à la vérité de leur coexistence tacite. Mais si l’analogie instaure un réseau de greffes, ce déhanchement démantèle en même temps la systématisation structurale dont Baudrillard souligne qu’elle fonctionne au bénéfice d’un terme. Mais ce bénéfice, chez Mallarmé, consacre des représentations qui dissimulent leur référent. Ainsi, cette prédilection pour la pantomime, la danse, l’allusion, toutes ces expressions qui se croisent dans Richard Wagner, Rêverie d’un poète français et qui n’imitent rien. C’est-à-dire que cette sélection se constitue comme « un double qui ne re-double rien, que rien ne prévient, aucune référence simple ». Certes, le mime est souvenir d’un modèle, mais ce spéculum ne réfléchit rien, aucune réalité : il contient son monde et des « effets de réalité ».

En invoquant ainsi différents arts, Mallarmé ne redouble pas son argument, il ménage des lieux de transition qui sont des lieux d’énonciation. Trans-générique, la pratique artistique qui s’immobilise dans la Poésie ne risque plus le principe de contradiction31 : « Dans un hymen (d’où procède le Rêve), vicieux mais sacré, entre le désir et l’accomplissement, la perpétration et son souvenir : ici devançant, là remémorant, au futur, au passé, sous une apparence fausse de présent.32 » La différence entre les termes n’est plus opérante, elle ne fonctionne plus, incapable de distribuer les existences. C’est ce qu’explique Roger Dragonetti dans son analyse du Démon de l’analogie : « Si dans la tradition occidentale de l’imitation, où pour chaque texte on doit trouver la garantie de l’autorité ontologique d’un modèle, au sens platonicien du terme, dans la poétique de l’abolition l’imitation mallarméenne implique avant tout la destruction du modèle. Par conséquent le concept d’analogie, traditionnellement fondé sur la participation à l’être, subit, avec Mallarmé, une transmutation : privé des modèles, la réflexion et ses reflets échangent leurs effets mutuels, s’imitant l’un l’autre à l’infini. La littérature s’approche ainsi d’un type de discours qui devient son propre modèle projeté dans une distance infranchissable.33 » Pas d’autre choix donc que de faire l’acte d’entrer dans cet autre langage qui énonce lui-même les propres lois de son fonctionnement méta-linguistique, ce que remarque Saint-John Perse :

La poésie française moderne […] ne se croit poésie qu’à la condition de s’intégrer elle-même, vivante, à son objet vivant ; de s’y incorporer pleinement et s’y confondre même substantiellement, jusqu’à l’identité parfaite et l’unité entre le sujet et l’objet, entre le poète et le poème. Faisant plus que témoigner ou figurer, elle devient la chose même qu’elle « appréhende », qu’elle évoque ou suscite ; faisant plus que mimer, elle est, finalement, cette chose elle-même, dans son mouvement et sa durée ; elle la vit et « l’agit », unanimement, et se doit donc, fidèlement, de la suivre, avec diversité, dans sa mesure propre et dans son rythme propre : largement et longuement s’il s'agit de la mer ou du vent ; étroitement et promptement s’il s’agit de l’éclair. Indépendamment de la part faite au subconscient pour la naissance même du poème, cette poésie, dans la poursuite de son information comme dans l’exercice de sa métrique, peut accepter hardiment l’imputation d’ « ésotérisme », si l’on veut bien réserver à ce mot son acception étymologique : « poésie instruite et animée de l’intérieur ».34

C’est en effet une démarche analogue, « de l’intérieur », qui permet de voir que, dans le « sonnet en yx », comme dans Igitur, Un Coup de Dés ou le Triptyque, Mallarmé s’est identifié au Rien. Le lecteur est ainsi conduit à pratiquer ce cheminement « de l’intérieur » ou remontée aux sources vives du poème, c’est bien un paysage mental qui se donne à voir dans le « sonnet en yx », dans la condensation du tissu des signifiants. Un poème qui soit une œuvre de raison aux deux sens du terme puisqu’ici le calcul tend à éliminer le hasard en intensifiant la cohérence interne. Un sonnet fermé « se réfléchissant de toutes les façons », Autre, radicalement, comme un aérolithe ou ce « Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur ».

« Envol tacite d’abstraction », l’art n’est donc plus qu’une « divine transposition qui va du fait à l’idéal ». Il ne s’agit plus, pour Mallarmé, de représenter : ce serait redoubler la présence et l’annuler. Divergeant de l’esthétique parnassienne ou symboliste, la poétique mallarméenne tend finalement à récuser l’activité de représentation. Faire surgir les arts dans cette circulation réglée et infinie (entre arbitraire et nécessité) n’est pas les isoler dans leur différence, c’est décanter les traits qui les distinguent. Le poète obtient ainsi une « nudité » où s’inscrivent toutes les formes. Cette nudité, qui est la forme schématique et abstraite, le schème ou paradigme artistique, tend vers l’universalité qui figure dans l’individualité concrète de chaque œuvre. Les œuvres de l’art sont ainsi rassemblées dans une communauté de structure, mais séparées. Cette prétention ne doit pas laisser subsister les différents « calculs » et « chiffrations » qui ont présidé à sa création. C’est ce caractère que Mallarmé admire chez Poe et chez les modernes : l’escamotage de l’arbitraire du signe linguistique – « nul vestige d’une philosophie ». Ses calculs de théoriciens (tels qu’ils sont mis en scène dans Le Livre) servent ce mouvement de dissolution par lequel les généricités restreintes s’abolissent pour laisser place à un mode de perception et d’organisation davantage synthétique, entre instinct et raison, « architecture concertée » et « architecture spontanée ».

Je révère l’opinion de Poe, nul vestige d’une philosophie, l’éthique ou la métaphysique ne transparaîtra ; j’ajoute qu’il la faut, incluse et latente. Éviter quelque réalité d’échafaudage demeuré autour de cette architecture spontanée et magique, n’y implique pas le manque de puissants calculs et subtils, mais on les ignore ; eux-mêmes se font, mystérieux exprès. Le chant jaillit de source innée : antérieure à un concept, si purement que refléter, au dehors, mille rythmes d’images. Quel génie pour être un poète ! Quel foudre d’instinct renfermer, simplement la vie, vierge, en sa synthèse et loin illuminant tout. L’armature intellectuelle du poème se dissimule et tient – a lieu – dans l’espace qui isole les strophes et parmi le blanc du papier : significatif silence qu’il n’est pas moins beau de composer, que les vers.35

L’ambition est d’être à la fois architecte « spontané et magique », mais d’une architecture « antérieure au concept » qui procède d’une sorte d’unité originelle intuitive. Les « fibres » dont parle Mallarmé dans Mimique ont trait à ce mixte de positivité et de négativité, de spontané et de concerté, d’actuel et de virtuel. L’œuvre, par conséquent, n’est pas radicalement indivisible en même temps qu’elle se présente comme une totalité indistincte. C’est ce caractère de l’œuvre d’art que Mallarmé décèle encore lorsqu’il parle de ses contemporains. Wagner et son métis polyphonique en est un bon exemple, celui d’un art total qui rejette dans les blancs, la pensée discursive et qui travaille à son propre secret. La page, alors, devient « blancheur sibylline », instrument du pourtour du monde ou de l’allusion, comme l’oracle d’Apollon. Ainsi, Théodore de Banville lui apparaît comme le poète qui « marche en roi à travers l’enchantement édenéen de l’âge d’or, célébrant à jamais la noblesse des rayons et la rougeur des roses, les cygnes et les colombes, et l’éclatante blancheur du lis enfant, – la terre heureuse ! Ainsi dut être celui qui le premier reçut des dieux la lyre et dit l’ode éblouie avant notre aïeul Orphée. Ainsi lui-même, Apollon36. Cet au-delà du texte – du « rythme de ce chant qui ressemble à la rosace d’une ancienne église37 » est semblable à la musique. Si la poésie est « musicienne du silence » et qu’elle parle tacitement, le poème jaillit lui aussi d’un « creux néant musicien ». Toutes les figures se conjoignent dans cette poétique de l’interstice et sur les ruines des taxinomies romantiques : le mime, la danseuse, le poète, le peintre ou le musicien sont rassemblés dans un même dynamisme. Entre eux, il y a cette « antique fonction38 » dont parle Mallarmé dans Mimique. L’écriture représente cette activité de « renouage »39, de liaison qui parvient à une abréaction par élaboration symbolique. Elle permet de revenir à l’état essentiel40 du langage altéré par les dépôts successifs de la Culture et de l’Histoire. Comme l’écrit Pierre Brunel, Orphée est donc un modèle privilégié pour dire le sentiment de plénitude du monde et la nécessité de la parole pour l’exprimer41.

L’exégèse mallarméenne a longuement glosé le caractère orphique de la pratique mallarméenne, avec comme pierre angulaire de l’analyse, Igitur, mais en en faisant une sorte de fantasme, de fiction lointaine du poète. De ce point de vue, la figure d’Orphée est essentiellement une figure d’exclusion ou de négativité : la mort le retient. Pour Mallarmé, il s’agit davantage d’une structure mytho-poïétique : Orphée figure la Poésie, moins parce qu’il incarne l’idée du poète que parce qu’il propose le souvenir mythique d’un temps d’avant la chute42 « où fleurit la beauté » et « l’efficace et vertueuse puissance de la mémoire face à l’implacable joug de l’oubli.43 » Son art est un complexe intégrateur et virtuose : il respecte la différence, il réduit le pluriel en simple et rassemble sous une même figure, l’ensemble des éléments en jeu dans la constitution du monde et de l’identité. D’où cette ambition emblématique : « …et je voudrais tout confondre dans un poétique baiser ! »44. Ce n’est qu’une chimère – un « glorieux mensonge » – mais l’œuvre d’art doit parvenir à réaliser cet enchevêtrement de l’instinct et de la raison, célébrant ainsi un véritable hymen qui signifie poïétiquement. L’œuvre d’art doit donc naître d’un hymen concerté entre l’instinctif et le raisonné, la pensée articulée dans les mots et dans les formes, c’est-à-dire dans l’Idée. La pureté que postule une telle pratique est la (co)naissance de l’Art qu’ambitionne le Livre.

Ah ! Le signe par excellence ; mais si l’on croit l’avoir compris, c’est qu’on est ce mage appelé Dieu, dont l’honneur est de n’être pas soi, mais jusqu’au dernier qu’il s’agit de résorber, au pur Simple, pour se redevenir : d’où ce n’est pas même à la foule d’un jour tout entière, qu’il faut avoir livré le sens de cette lettre absconse (qu’on a tiré d’elle après tout, de ce qu’elle meurt et ignore) mais à l’humanité. Tout est vain en dehors de ce rachat par l’Art, et l’on reste un filou. L’Art implique cela et un théâtre éternel, où passeront des générations.45

Pris dans ce procès, le baptême esthétique est possible par le fait de se « confondre ». La circulation des arts n’est donc pas atonique. Il s’agit d’une problématique de la composition ou d’harmonie :

Je fais de la Musique, et appelle ainsi non ce qu’on peut tirer du rapprochement euphonique des mots, cette première condition va de soi ; mais l’au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole… […] Employez Musique dans le sens grec, au fond signifiant Idée ou rythme entre des rapports…46

Plutôt qu’un wagnérisme47 de Mallarmé, il y aurait une convergence des arts vers un foyer, un centre vide (potentiel) qui serait la Poésie48. « Tout devient suspens, disposition fragmentaire », un « rythme total ». Le discontinu embraye un effet unique selon le « magique concept de l’œuvre. Quelque symétrie, parallèlement, qui, de la situation des vers en la pièce se lie à l’authenticité de la pièce dans le volume, vole, outre le volume, à plusieurs inscrivant, eux, sur l’espace spirituel, le paraphe amplifié du génie, anonyme et parfait comme une existence d’art.49 » En ce sens, la littérature sert la remémoration et sa pratique devient une force de révélation, « la possibilité d’autre chose », une virtualité qui « n’est jamais que l’éclat de ce qui eût dû se produire antérieurement ou près de l’origine »50. Ainsi que l’évoque le premier vers de Prose, la poésie fait « mémoire ».

Pour Mallarmé, refuser la topologie revient à affronter le mystère de la poésie qui « somme » la complexité. Le mouvement de réduction que Sartre remarquait à propos du poète en opposition à la poétique rimbaldienne engage une synthèse plus vaste, une refonte dynamique des genres, et peut-être un mouvement d’unification sous-jacent. La pensée unitaire reste cependant incapable de rendre compte de l’entreprise poétique, puisqu’il s’agit de comprendre le monde comme un ensemble de variantes ordonnées, de rapports restreints au tout qui vise l’évidence comme preuve de l’Idée. Pris dans ce procès, les arts se confrontent en un hymen qui n’exclut pas les identités, libres et infiniment circulaires. Seulement, cette ontogenèse (épiphore et diaphore) désigne silencieusement, non la fin de l’art, mais le mystère d’une genèse séminale, la source « innée », la « germination des actes discursifs » dit Kristeva. Sur le modèle du « Sonnet en Yx », le modèle y est anéanti : simplifier c’est unifier au nom d’ « une centrale pureté ». Les communications visent la neutralité, ce « bonheur d’expression » que promet l’Idée et le défi d’avoir, pour la littérature, un objet. Représenter constituerait une menace pour l’intégrité d’un mouvement qui doit revenir à son origine, à sa source « primitive et immémoriale ». La Poésie mallarméenne qui « n’est jamais que l’éclat de ce qui eût dû se produire antérieurement ou près de l’origine »51 est à rebours. L’architecture des couples analogiques déploie une subtilité de l’intersection qu’il s’agit de ne pas annuler dans le concept, mais d’établir dans l’Essence. Délogée de sa polarisation historico-générique, l’œuvre d’art à venir (le Livre) n’est plus que le discours de sa virtualité. Question territoriale, la littérature rencontre ses chances d’extension en privilégiant ingénieusement l’élément a-systémique dans le système, en remotivant de l’intérieur son signe linguistique. Elle peut s’annuler dans son illimitation irreprésentable : susciter son devenir.

[1] Roland Barthes, Critique et Vérité, Paris, Seuil, 1966, p. 42.

[2] Cette relation particulière de dénomination s’inscrit dans le processus qui met en rapport les signes avec les choses et se place ainsi du côté des relations référentielles qui répondent au schéma X (signe) → x (chose).

[3] Dans la critique sémiotique l’unité générique est posée par la fonction distinctive : elle est isolée par l’analyse fonctionnelle.

[4] Roland Barthes, Critique et Vérité, Op. cit., p. 79.

[5] « L’œuvre d’art commune suprême est le drame […] elle ne peut exister que si tous les arts sont contenus en elle dans leur plus grande perfection […] aucun art isolé ne peut se révéler dans le drame au public commun et pour une complète intelligence, que par une communication collective avec les autres arts ; car l’intention de chaque genre d’art isolé n’est réalisée qu’avec le concours intelligible de tous les arts. » Richard Wagner, « L’œuvre d’art de l’avenir (1850) », cité par D. Bablet, « L’œuvre d’art totale et R. Wagner », L’œuvre d’art totale, CNRS, coll. « Arts du spectacle », Paris, 1995, p. 25.

[6] « Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune différence fondamentale entre un poème de Paul Éluard, de Benjamin Perret et une toile de Max Ernst, de Miro, de Tanguy. La peinture, libérée du souci de reproduire essentiellement des formes prises dans le monde extérieur, tire à son tour parti du seul élément extérieur dont aucun art ne peut se passer, à savoir de la représentation intérieure, de l’image présente à l’esprit. Elle confronte cette représentation intérieure avec celle des formes concrètes du monde réel, cherche à son tour, comme elle a fait avec Picasso, à saisir l’objet dans sa généralité et, dès qu’elle y est parvenue, tente à son tour cette démarche suprême qui est la démarche poétique par excellence : exclure (relativement) l’objet extérieur comme tel et ne considérer la nature que dans son rapport avec le monde intérieur de la conscience. La fusion des deux arts tend à s’opérer si étroitement de nos jours qu’il devient pour ainsi dire indifférent à des hommes comme Arp, comme Dali de s’exprimer sous la forme poétique ou plastique… », André Breton, « Situation surréaliste de l’objet », 1935, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1992, p. 477.

[7] Henri Meschonnic, Célébration de la poésie, Paris, Verdier, 2001, p. 49.

[8] Pour une mise au point, Christian Doumet, « Céder, ne pas céder aux « Vocations » (Baudelaire face à la musique), L’Art et l’Hybride, Presses Universitaires de Vincennes, coll. Esthétiques hors cadre, 2001, p. 25-52.

[9] Mallarmé, « Crayonné au théâtre », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Texte établi et annoté par Henri Mondor et G. Jean-Aubry, 1945, p. 335.

[10] Mallarmé, Richard Wagner, Rêverie d’un Poète français, O. c., 1945, p. 543.

[11] Mallarmé, « Las de l’amer repos… », Poésies, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Edition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, 1998, p. 12.

[12] Mallarmé, Lettre à François Coppée du 20 avril 1868, Correspondance, Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1995, p.381.

[13] « Les figures poétiques ainsi produites sont plus ou moins étendues : celle qui précède est localisée, et vaut essentiellement par la concentration qui la caractérise. Mais d’autres ont un fort pouvoir de diffusion, qui ressemble fort à une sorte de débrayage intérieur : une fois les conditions de la figuration poétique mises en place, l’état d’âme contamine tout ce qui est perçu, toute une scène qui devient alors une scène symbolique. Nous entendons par symbolique le résultat d’une opération énonciative qui fait d’une représentation figurative une représentation à la fois assumée (personnelle) et objective. Ce processus de symbolisation est particulièrement bien représenté dans la poésie française de la fin du XIXe siècle, et notamment dans le courant symboliste… », Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature. Essais de méthode, Paris, PUF, coll. Formes sémiotiques, p. 119.

[14] Baudelaire, Œuvres complètes, texte établi et présenté par C. Pichois, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1976, t. I, p. 183.

[15] « Il y a à Versailles des boiseries de rinceaux jolis à faire pleurer : des coquillages, des enroulements, des courbes, des reprises de motifs. Telle m’apparaît d’abord la phrase que je jette sur le papier, en un dessin sommaire, que je revois ensuite, que j’épure, que je réduis, que je synthétise », cité par Henri Mondor, Vie de Mallarmé, Paris, Gallimard, 1941, p. 506.

[16] J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Séminaire XI, Paris, Seuil, 1973, p. 46.

[17] Cité par Thibaudet in La Poésie de Stéphane Mallarmé, Paris, NRF, 1926, p. 375.

[18] Mallarmé, Richard Wagner…, Op. cit., p. 541.

[19] Jean-Pierre Richard, « Structure et Métaphore », L’Univers imaginaire de Mallarmé, Paris, Seuil, 1961, p. 411.

[20] Mallarmé, Crayonné au Théâtre, Op. cit., p. 295-296.

[21] Mallarmé, Crayonné au Théâtre, Ibid., p. 296.

[22] Mallarmé, Ballets, Op. cit., p. 306.

[23] Mallarmé, Ballets, Ibid., p. 307.

[24] « Le thyrse plus complexe auquel il aspire est aussi bien un nouvel art de la tournure ambiguë qu’un nouveau bâton (caducée) de Mercure, propre à assurer de nouveaux rapports entre le réel et l’idéal : un nouvel art des liens, des transitions et des relations. », Jean-Michel Maulpoix, Le poète perplexe, Paris, José Corti, p. 177.

[25] Mallarmé, Crayonné au Théâtre, Op. cit., p. 304.

[26] « Toujours le théâtre altère à un point de vue spécial ou littéraire, les arts qu’il prend : musique n’y concourant pas sans perdre en profondeur et de l’ombre, ni le chant, de la foudre solitaire et, à proprement parler, pourrait-on ne reconnaître au Ballet le nom de Danse ; lequel est, si l’on veut, hiéroglyphe. », Mallarmé, Crayonné au Théâtre, Op. cit., p. 312.

[27] Mallarmé, L’Action restreinte, p. 370.

[28] En particulier le remarquable article de Laurent Mattiussi, « Emblèmes mallarméens de l’hybridité », Poétique, n°114, Avril 1998, Seuil, p. 141-159.

[29] « Tout le mystère est là : établir des identités secrètes par un deux-à-deux qui ronge et use les objets, au nom d’une centrale pureté. », Lettre à Vielé-Greffin, 8 août 1891, Correspondance choisie, O. c., 1998, p. 806.

[30] Michel Collot, « L’espace des figures », Espaces et chemins, Littérature, N°65, février 1987, p. 88. Repris dans La poésie moderne et la structure d’horizon, Paris, PUF, 1989.

[31] Ainsi l’expérience d’Hérodiade. C’est en 1864, à l’âge de vingt-deux ans et en réponse à la grossesse de son épouse Marie, que Mallarmé entreprend la rédaction d’Hérodiade. Mais en 1865, paralysé dans son élan, Mallarmé décide de se consacrer la rédaction du Faune, intermède héroïque, œuvre estivale alors qu’Hérodiade figure trop le gel hivernal. En septembre 1865, il présente le Faune à la Comédie-française, mais la pièce est refusée par le comité de lecture. Il reprend donc Hérodiade mais abandonne la forme théâtrale au profit de la poésie : l’élaboration d’Hérodiade correspond à un transfert générique, au « jeu commun des écritures » (Derrida). 1866 intervient comme une date pivot : terminant la « Scène », Mallarmé y rencontre le Néant endogène/exogène de la Crise (poétique, physique et métaphysique) de Tournon. Théâtre puis poésie et musique, Hérodiade constitue une expérience singulière de transfert générique. Ce flux hétérogène essentiel d’Hérodiade menace sans cesse d’éclater l’œuvre au profit d’une collection de limites. Il frôle l’impuissance. De 1864 à 1898, Mallarmé ne terminera jamais réellement son projet puisque celui-ci s’apparente au dispositif pervers de la Poésie. Hérodiade toujours à venir (Blanchot), parce que toujours déjà là, comme horizon de sa perversion, dispositif de la modernité. Ce commerce générique et fragmentaire est corollaire du procès même de l’écriture et de son « atroce morcellement ».

[32] Mallarmé, « Mimique », Crayonné au Théâtre, Op. cit., p. 310.

[33] Roger Dragonetti, « Le démon de l’analogie », Études sur Mallarmé, réunies et présentées par Wilfrid Smekens, Romanica Gandensia XXII, 1992, p. 92.

[34] Saint-John Perse, Lettre à la Berkeley Review du 10 août 1956, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, p. 566.

[35] Mallarmé, « Sur Poe », Proses diverses, O. c., p. 872.

[36] Mallarmé, « Symphonie littéraire », Proses de jeunesse, O. c., p. 265.

[37] Mallarmé, Ibid., p. 264.

[38] Mallarmé, Ibid., p. 311.

[39] En opposition à la déliaison de Tournon, ce génocide des signifiants, cette dépense excessive.

[40] « La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence : elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle », Mallarmé, Lettre à Léo d’Orfer, 27 juin 1884, Opus cit., p. 782.

[41] Pierre Brunel, Mythocritique, Théorie et parcours, Paris, PUF, 1992.

[42] G. Durand, dans « Les Nostalgies d’Orphée », Religiologiques, n°15, Montréal, 1997, p. 21-41, montre que « toutes les aventures d’Orphée, de ses synonymes et ses vicariances gravitent autour d’un leitmotiv permanent et obsédant : la nostalgie » (nostos : le retour , algia : la douleur).

[43] Reynald Sorel, Orphée et l’orphisme, Paris, PUF, 1995, p. 22.

[44] Mallarmé, Op. cit., p. 264.

[45] Mallarmé, Lettre du 10 septembre 1885, (p. 785-786), cité par Bertrand Marchal, Introduction, O. c., Op. cit., p.XXXIV.

[46] Mallarmé, Corresp., I, Op. cit, p. 234.

[47] En particulier, S. Bernard, Mallarmé et la musique, Paris, Nizet, 1959, p. 18-21.

[48] Comme suspension de l’usure, ce bonheur d’une absence, formule de son extase : l’immanence.

[49] Mallarmé, Crise de vers, Op. cit., p. 367.

[50] Mallarmé, Proses diverses, Op. cit., p. 856.

[51] Mallarmé, Ibid.